33金型早繰り銀(15) ~先手37桂型.8~

↓前回の記事

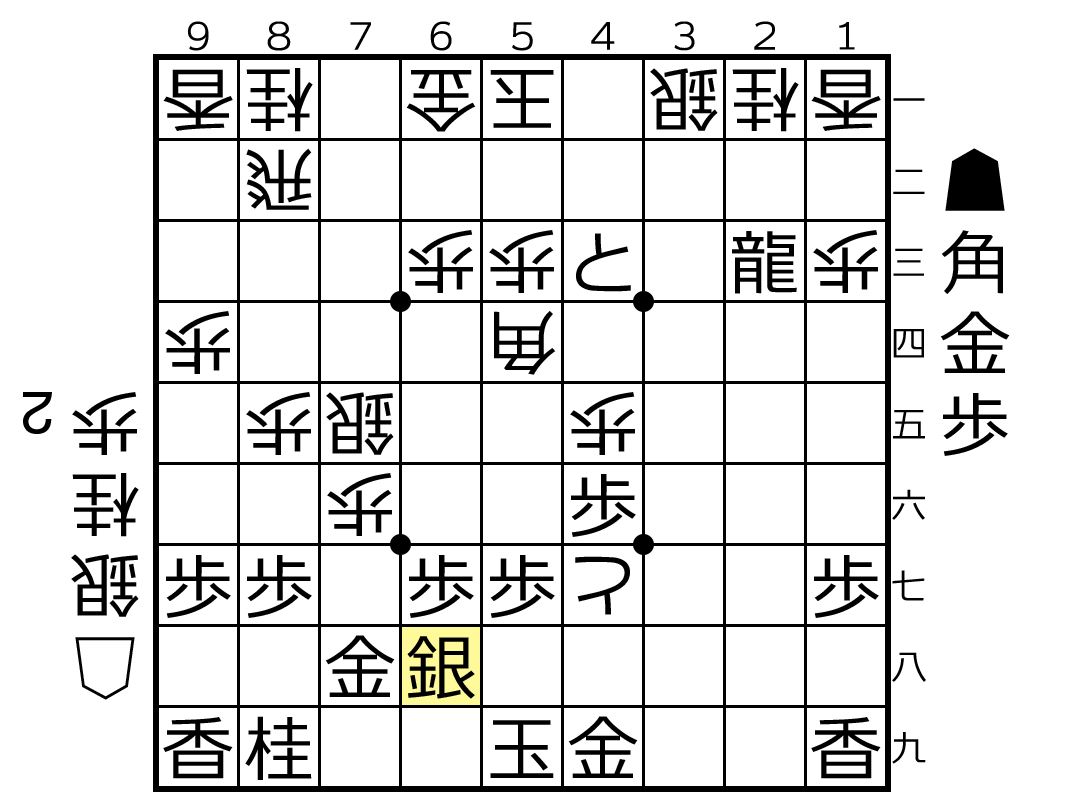

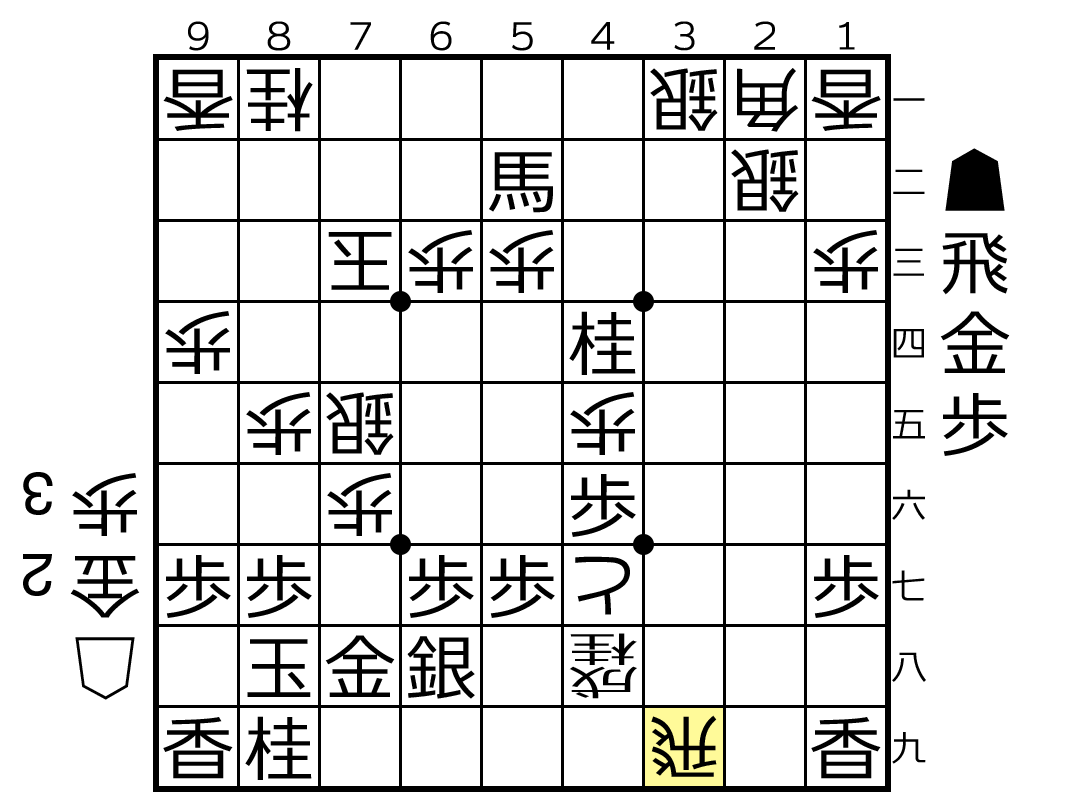

第3‐24図から(1)▲68銀を見ていきます。

(1)▲68銀は中央に厚く備えて△57とも消しているので自然な受けに見えます。

しかし明確な弱点が一つあって、それは△58銀に▲68玉と逃げられないことです。

後手はその点を考慮に入れて攻めを組み立てます。

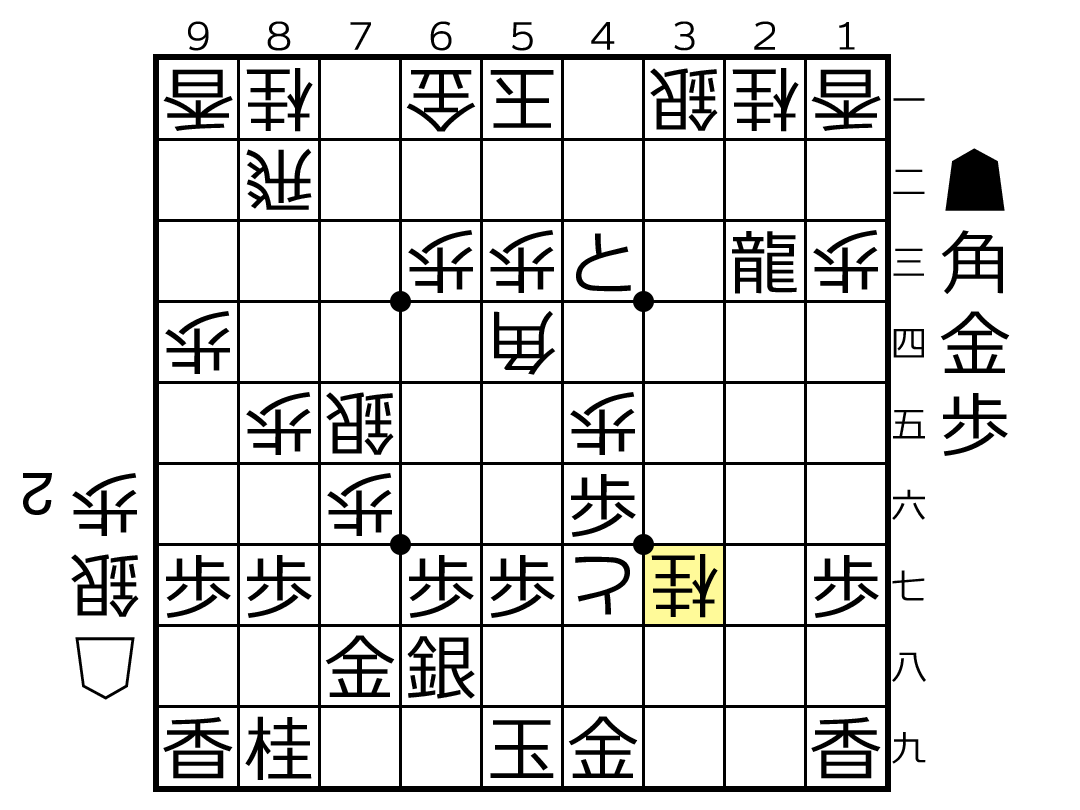

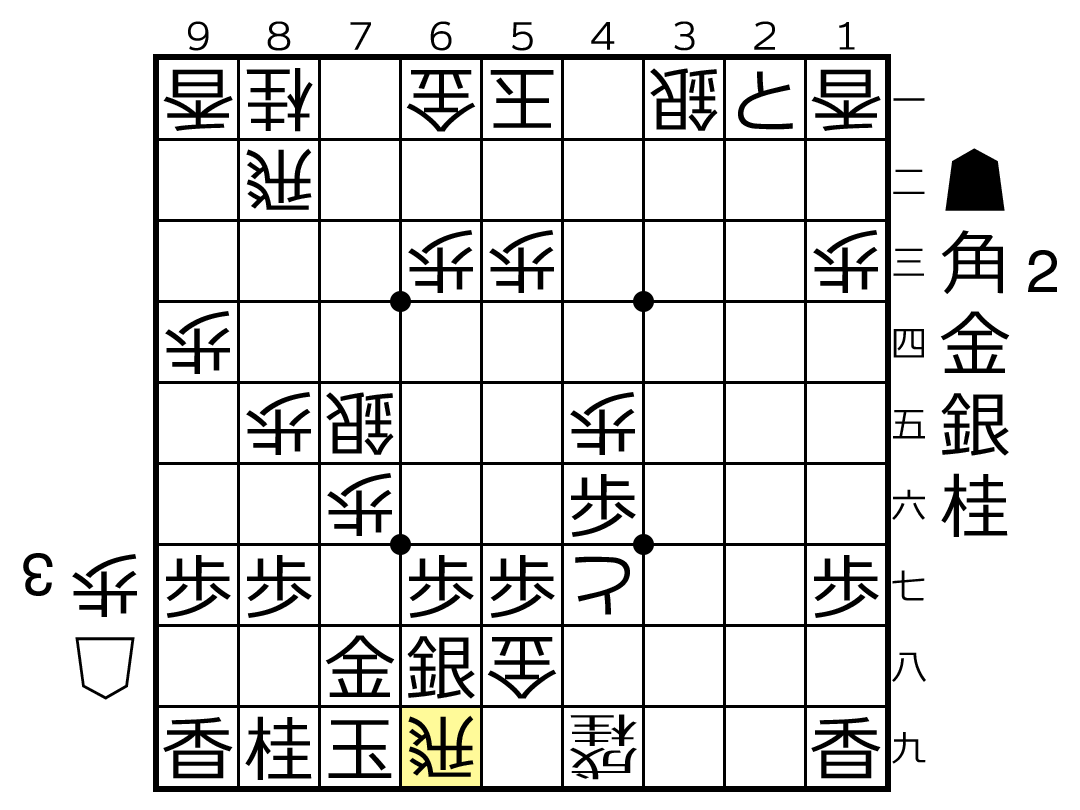

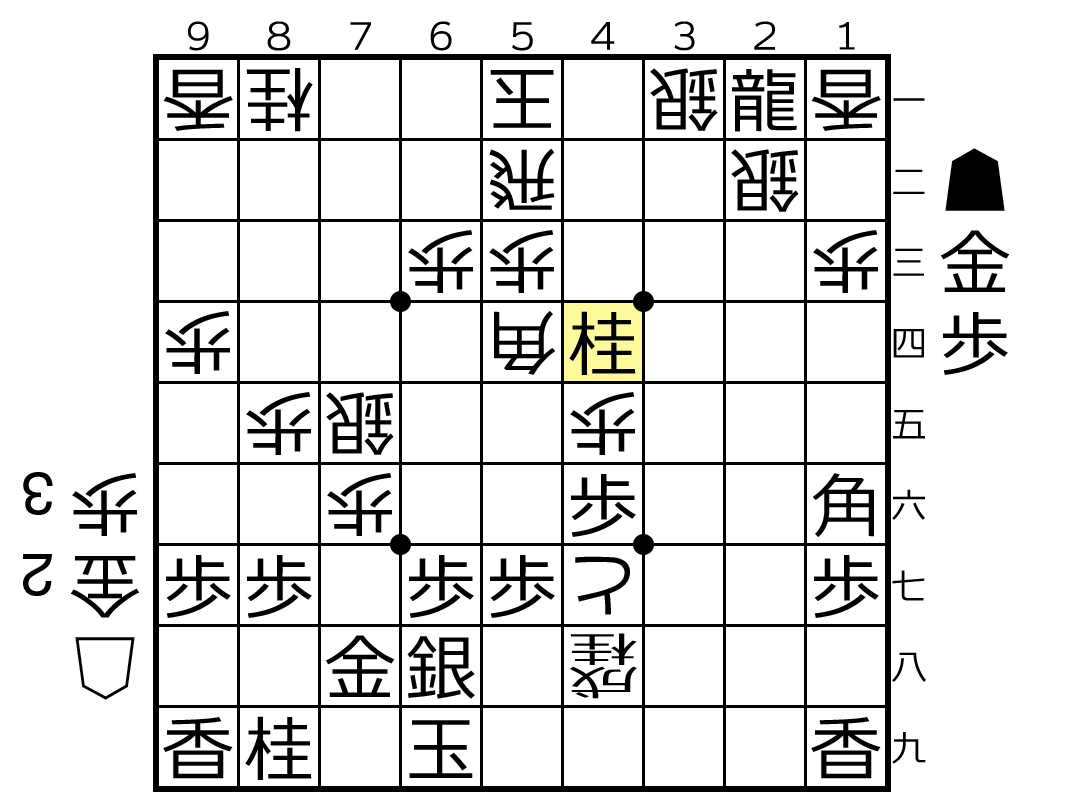

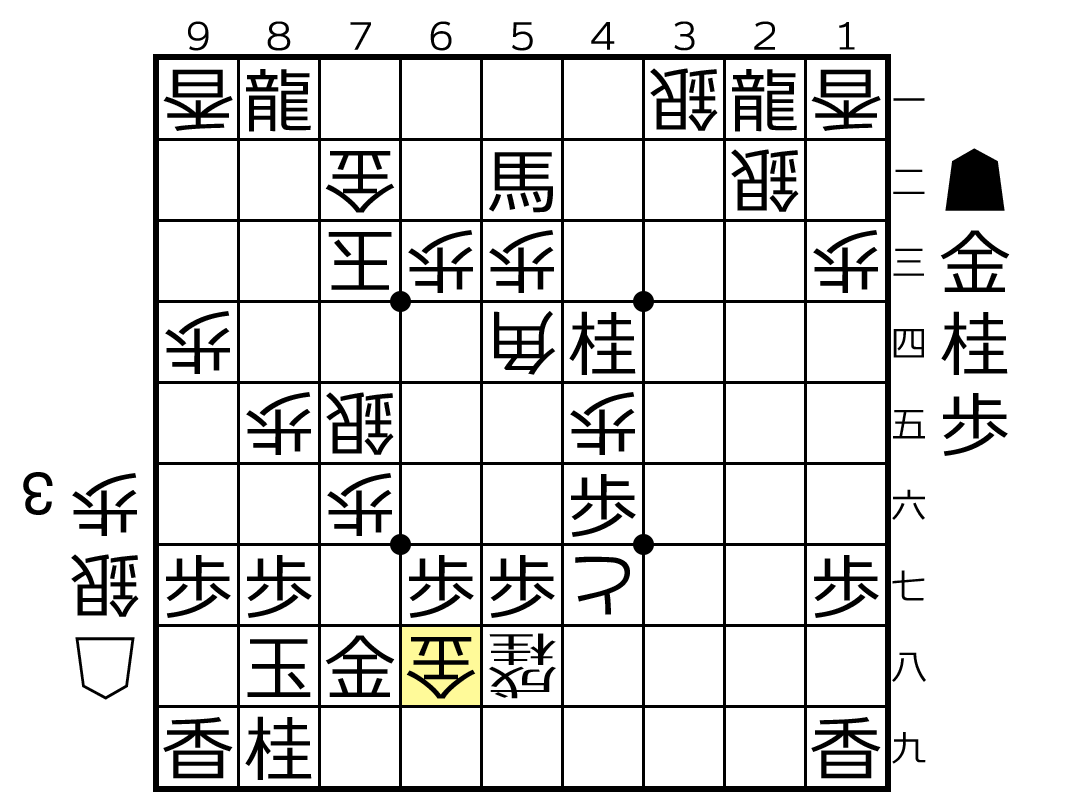

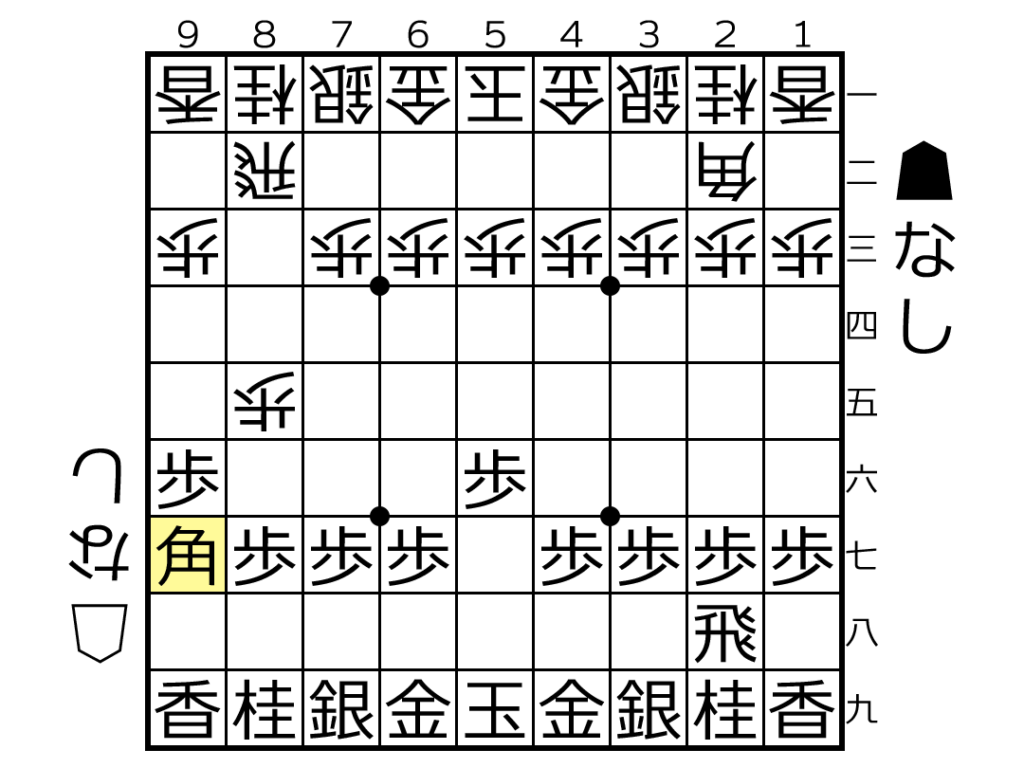

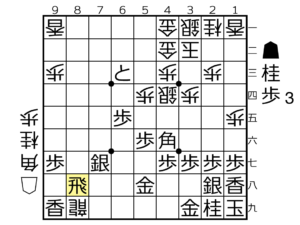

第3‐24図から

▲68銀 △37桂 (第3‐25図)

△37桂が俗手ながら厳しい攻め

▲39金には△58銀の1手詰めなのでこの金は逃げられません。

これが▲68銀の弊害です。

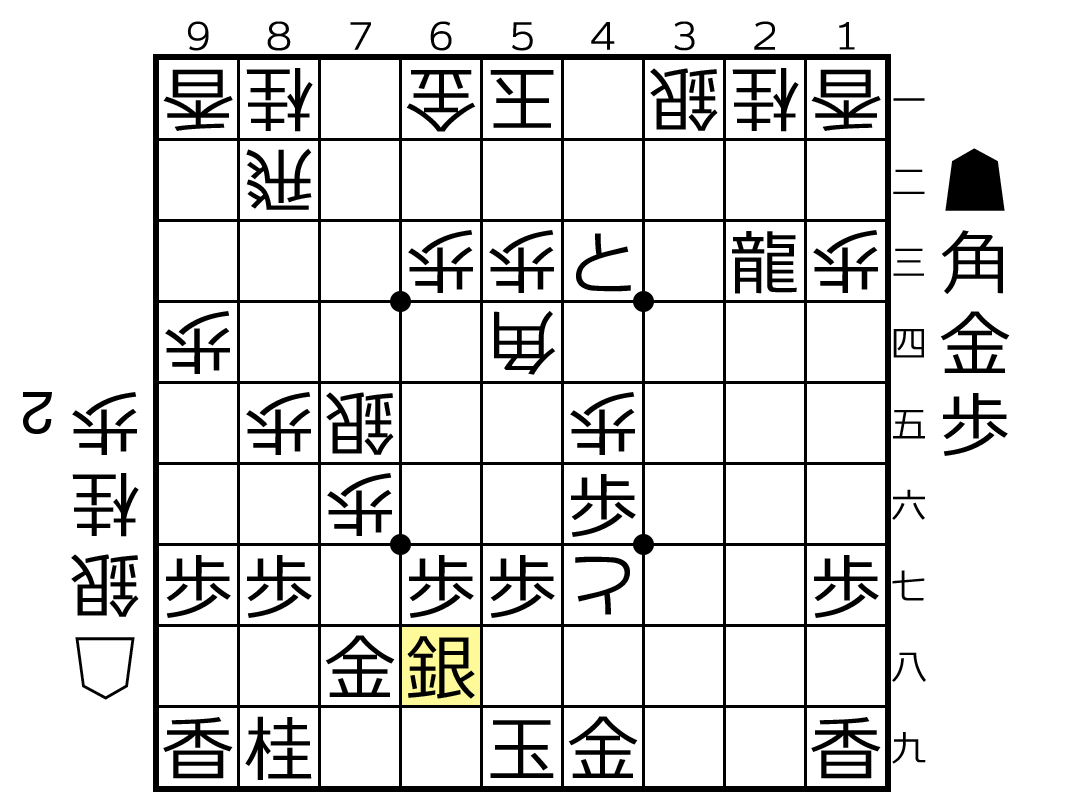

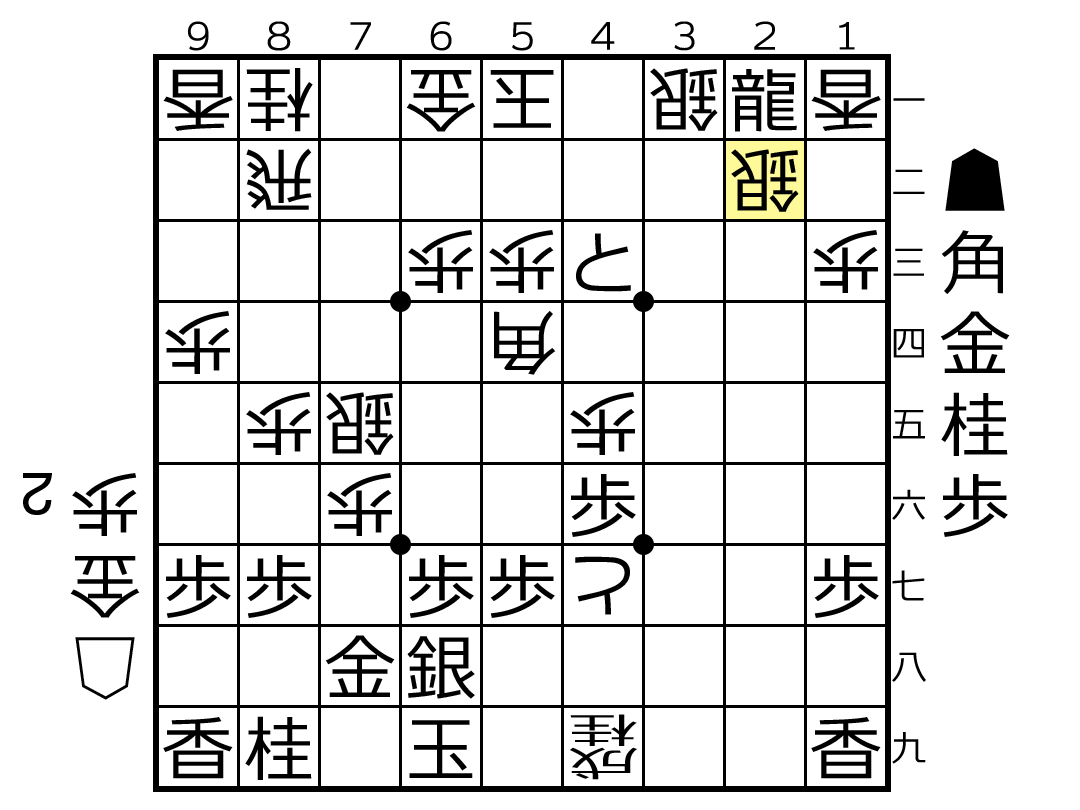

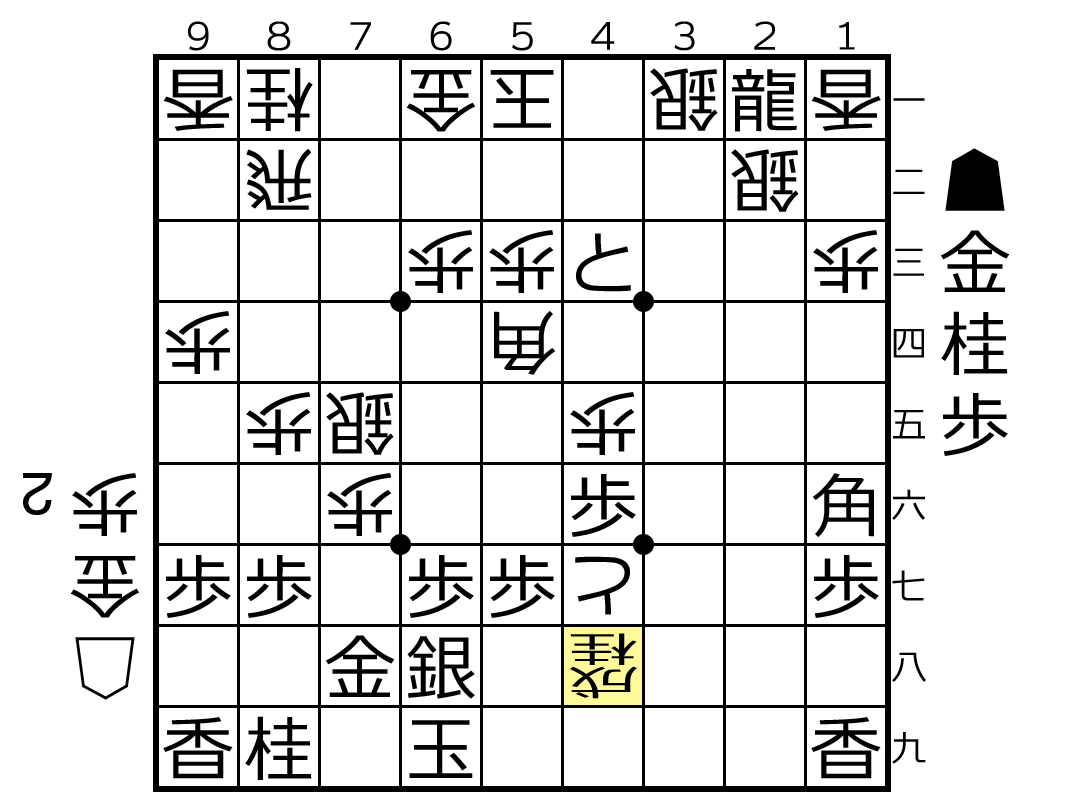

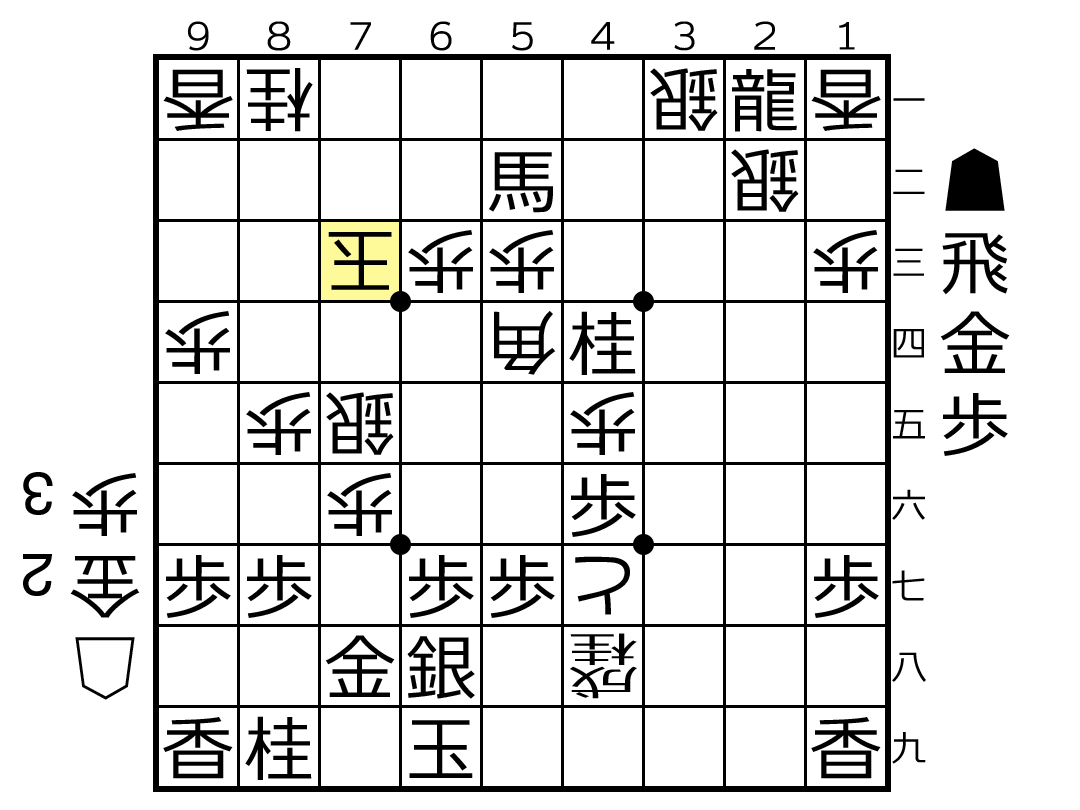

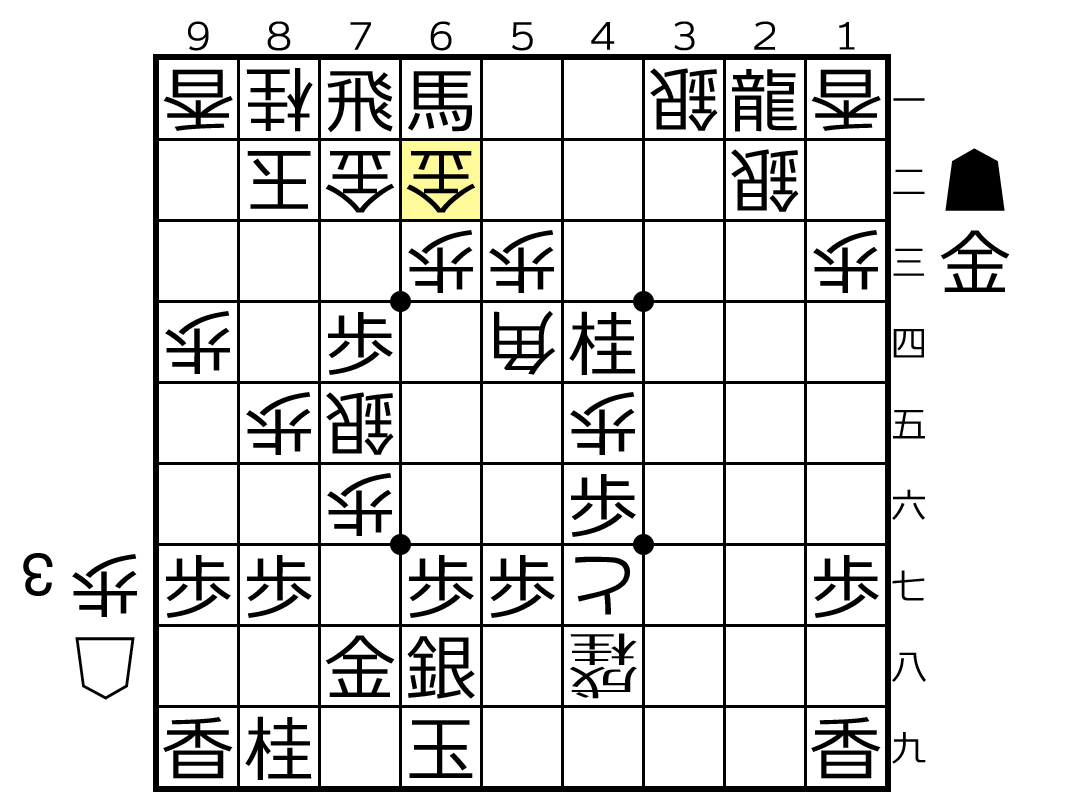

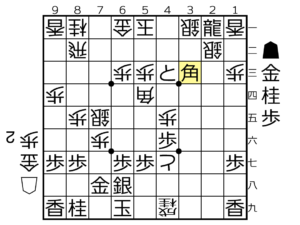

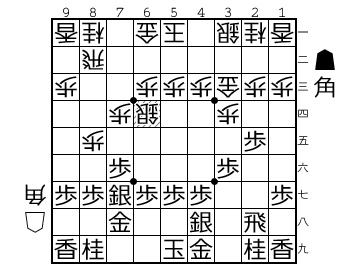

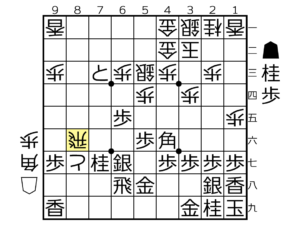

第3‐25図から

▲21龍 △49桂成 ▲69玉 △22銀打 (第3‐26図)

△22銀打はもったないようですが必要な投資

次に△43角さえ間に合えばそれまでです。

例えば上図から▲23歩などは甘く、以下△43角▲22歩成△21角▲同と△58金▲79玉△69飛で後手勝勢となります。

先手の攻めを継続する手段として(a)▲16角(b)▲33角を順に見ていきます。

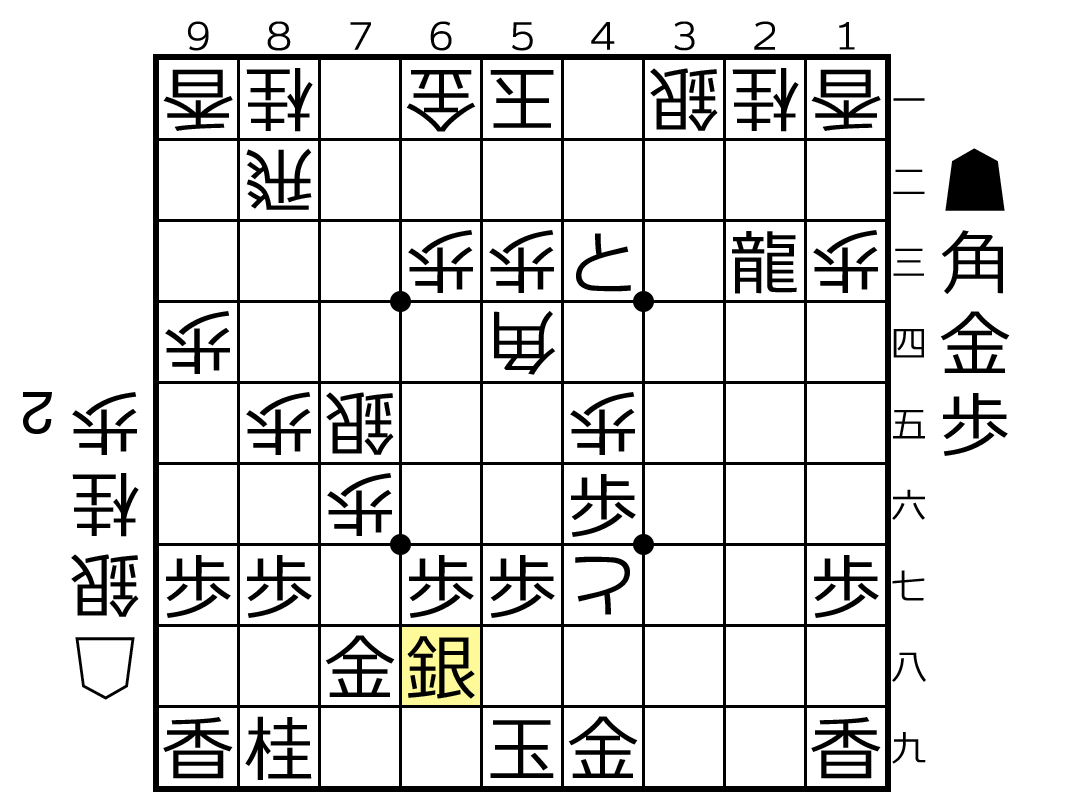

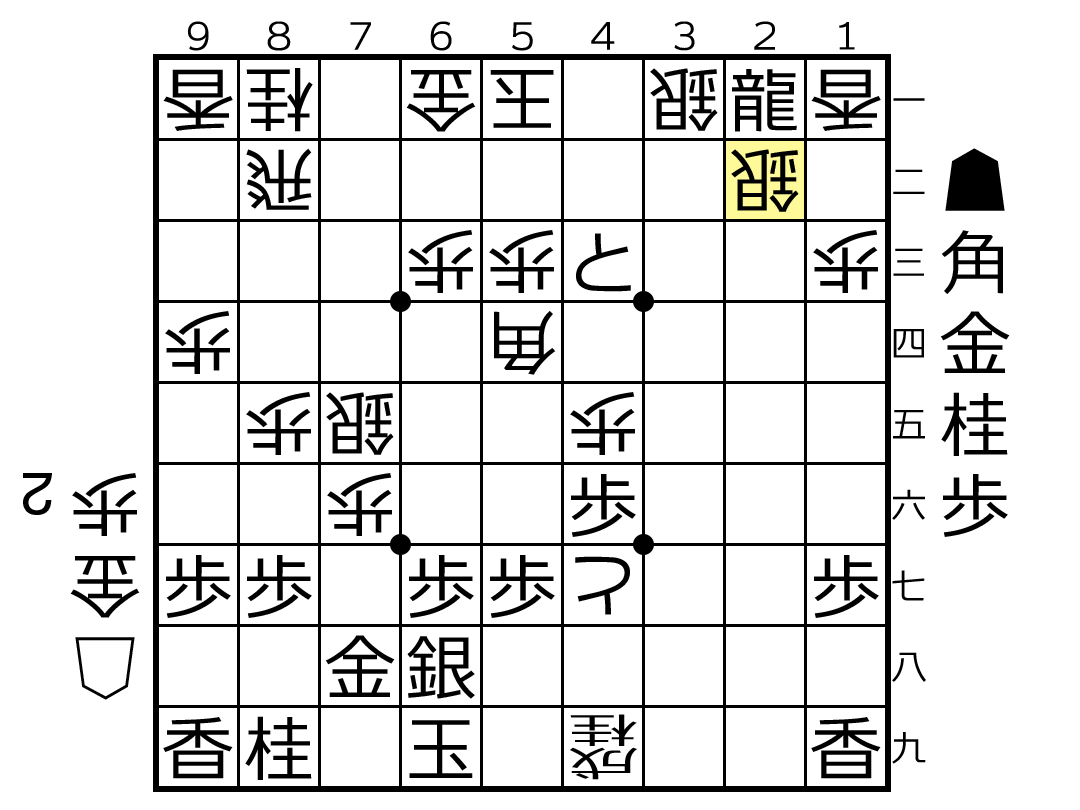

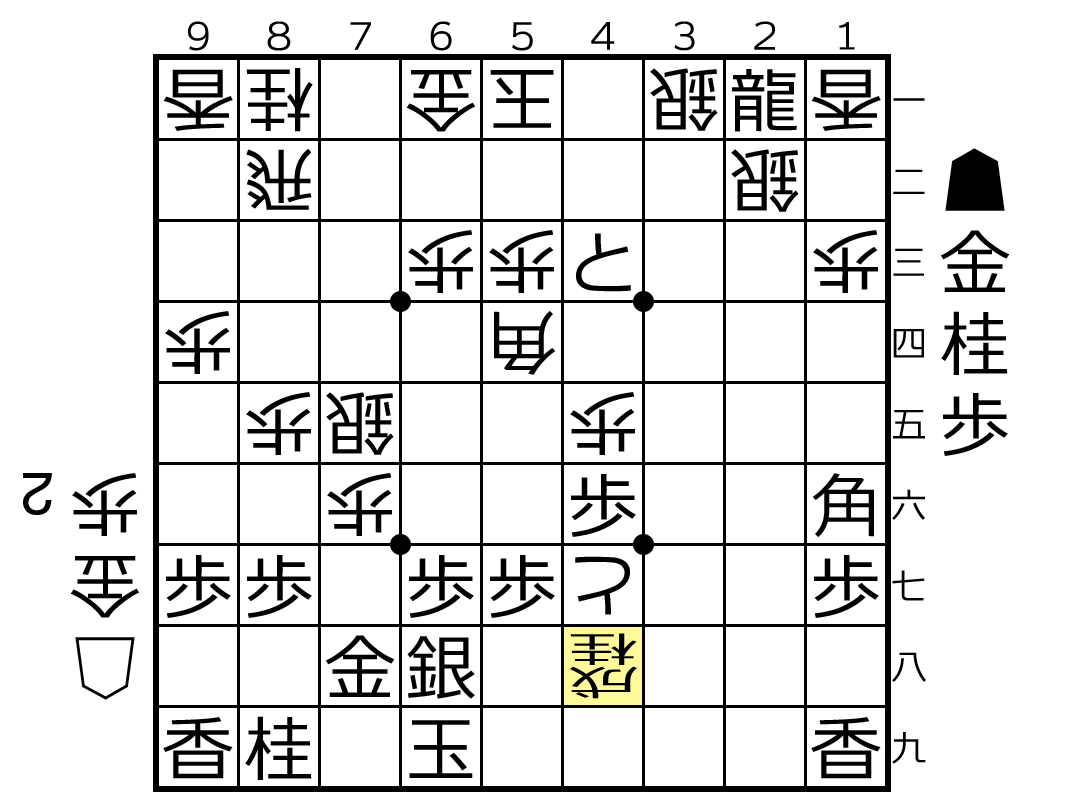

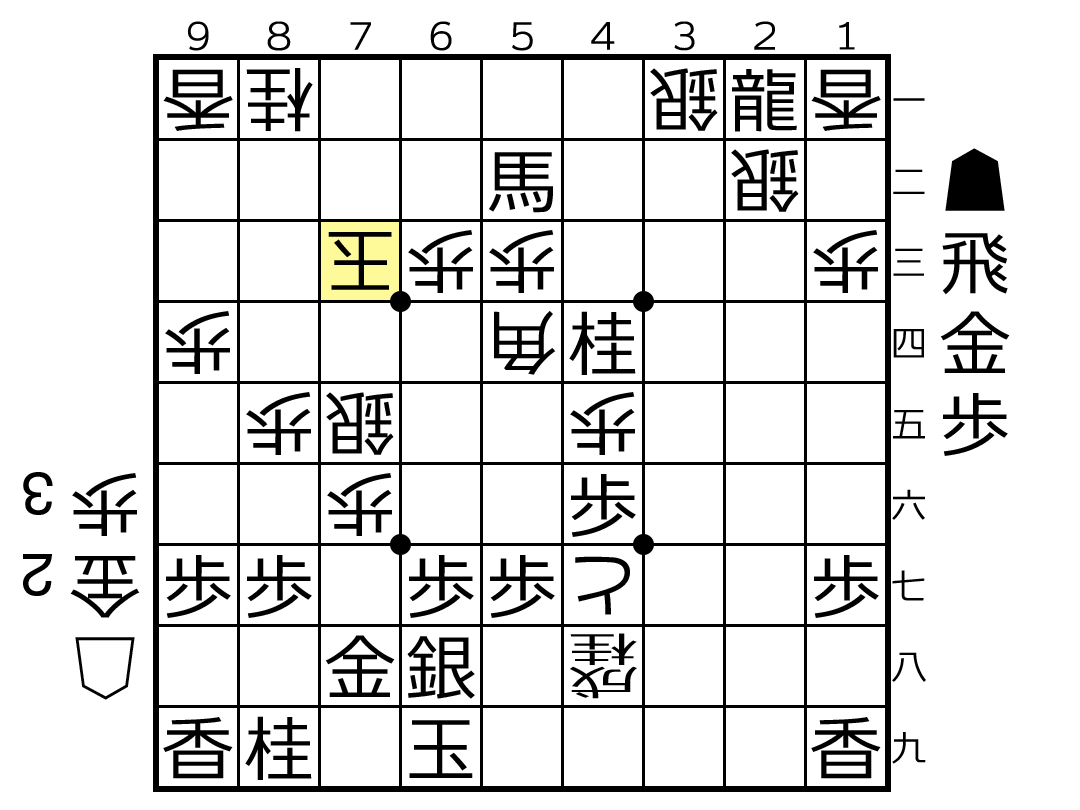

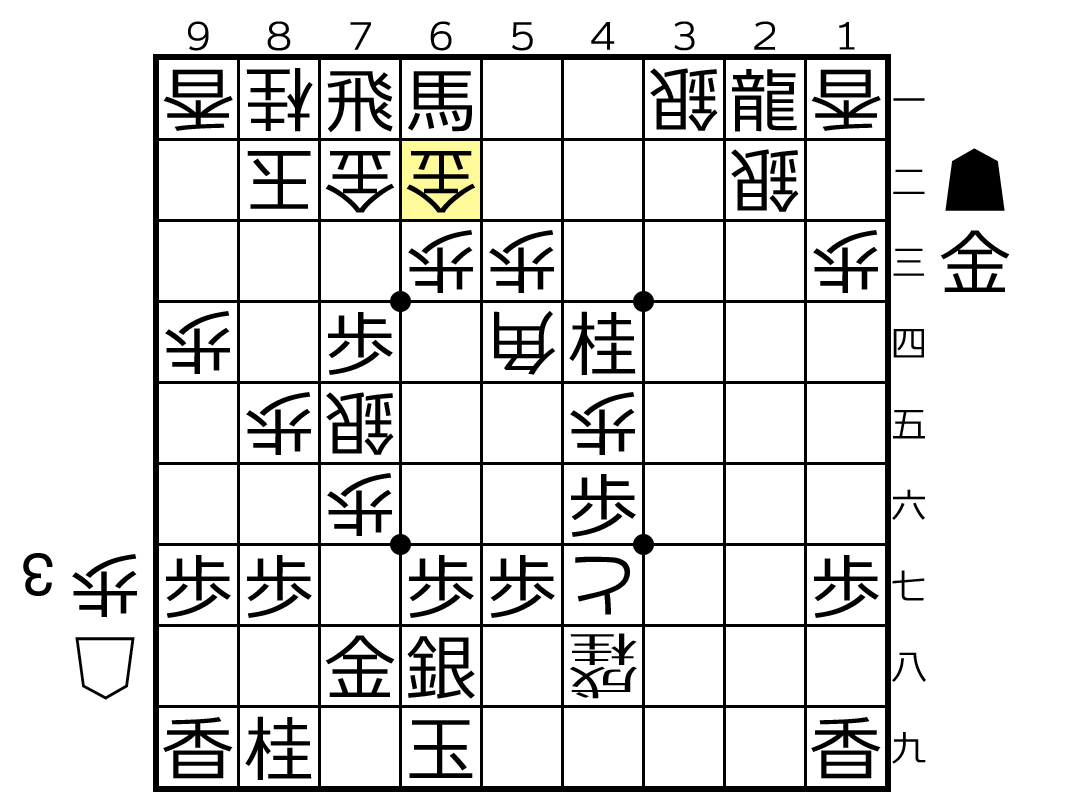

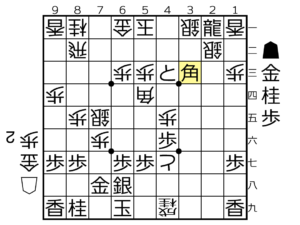

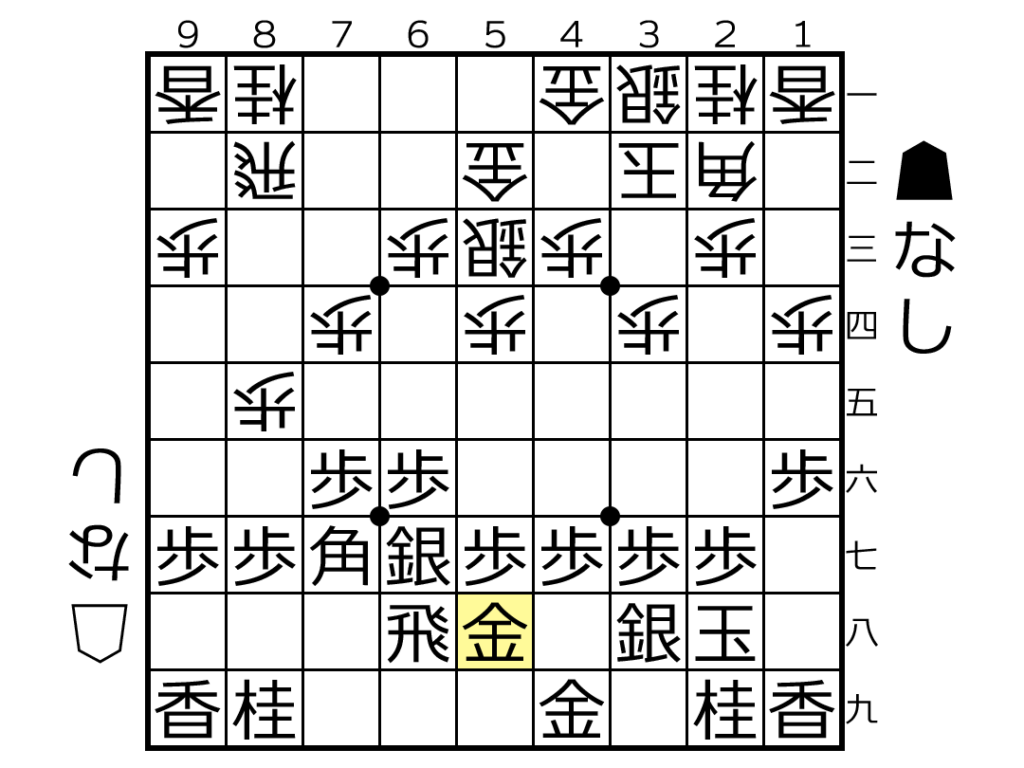

第3‐26図から

▲16角 △48成桂 (第3‐27図)

(a)▲16角は△43角を防ぎつつ▲52金からの寄せを見ています。

対する△48成桂は確実かつ最速の攻めですが、先手からの猛攻が見えています。

後手は耐えられるのでしょうか?

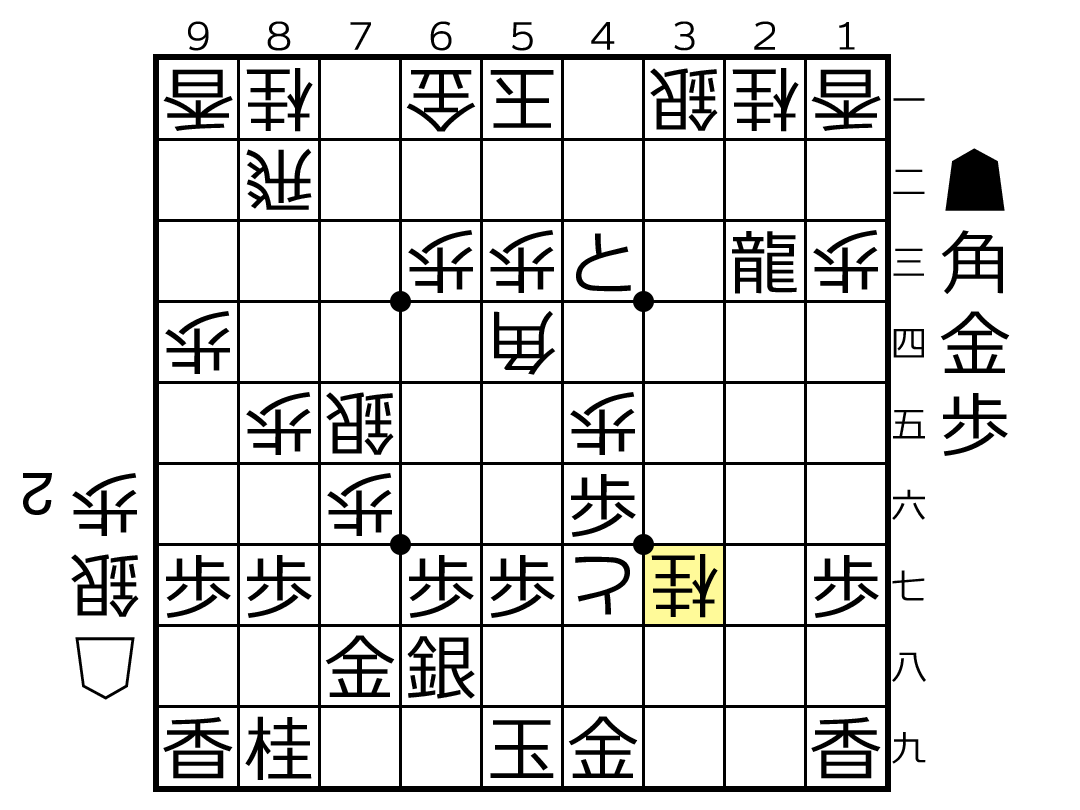

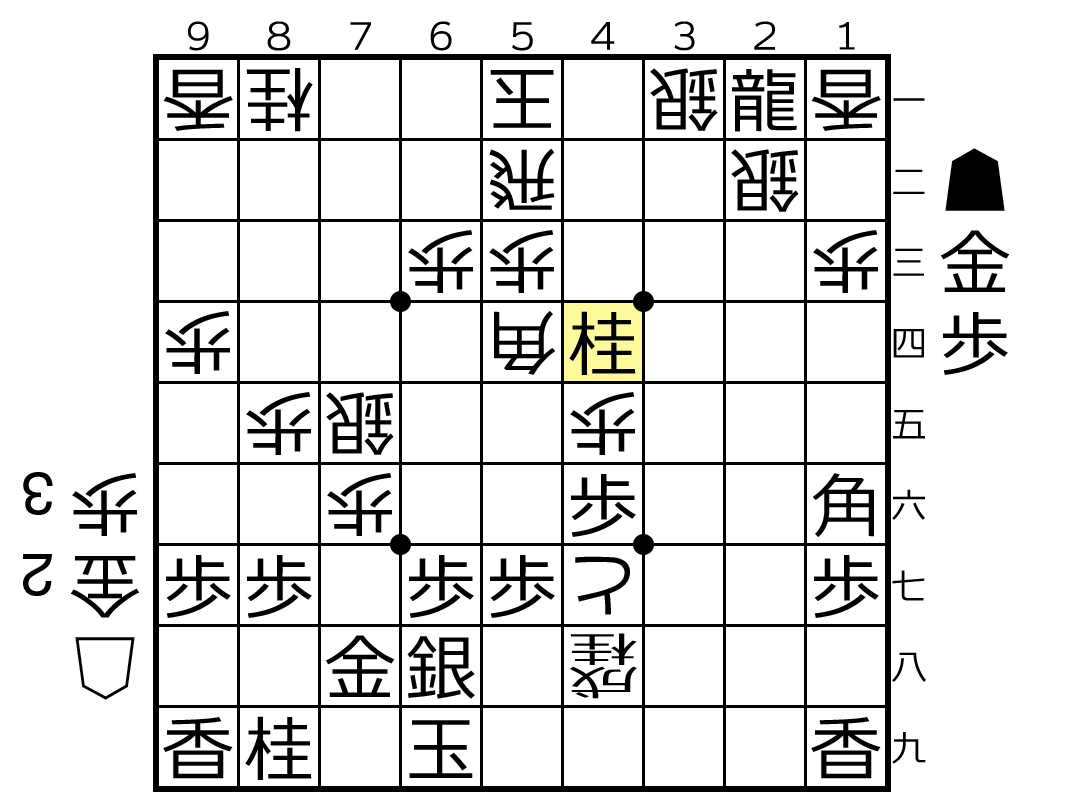

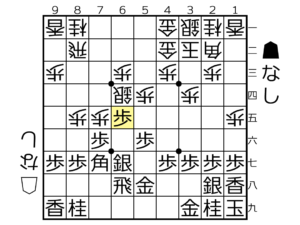

第3‐27図から

▲52金 △同金 ▲同と △同飛 ▲44桂 (第3‐28図)

▲52金からばらして△44桂

上図となって飛車を逃げれば▲52金で詰みなので一見すると決まっていますが…

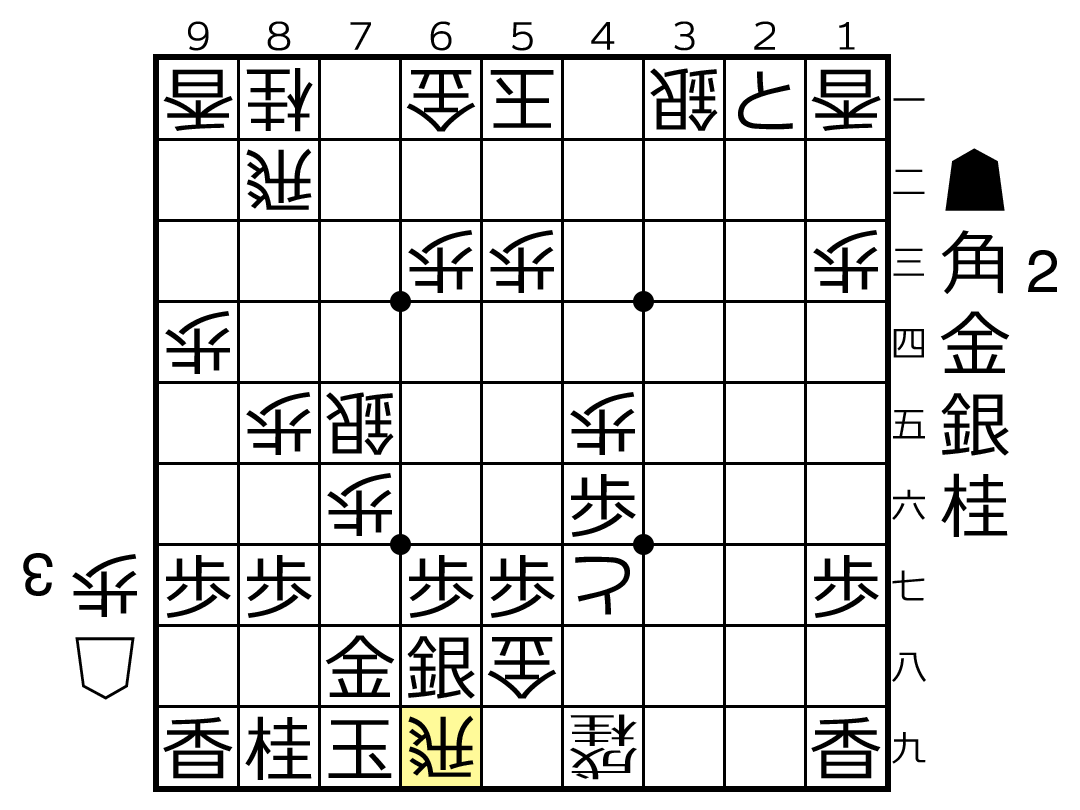

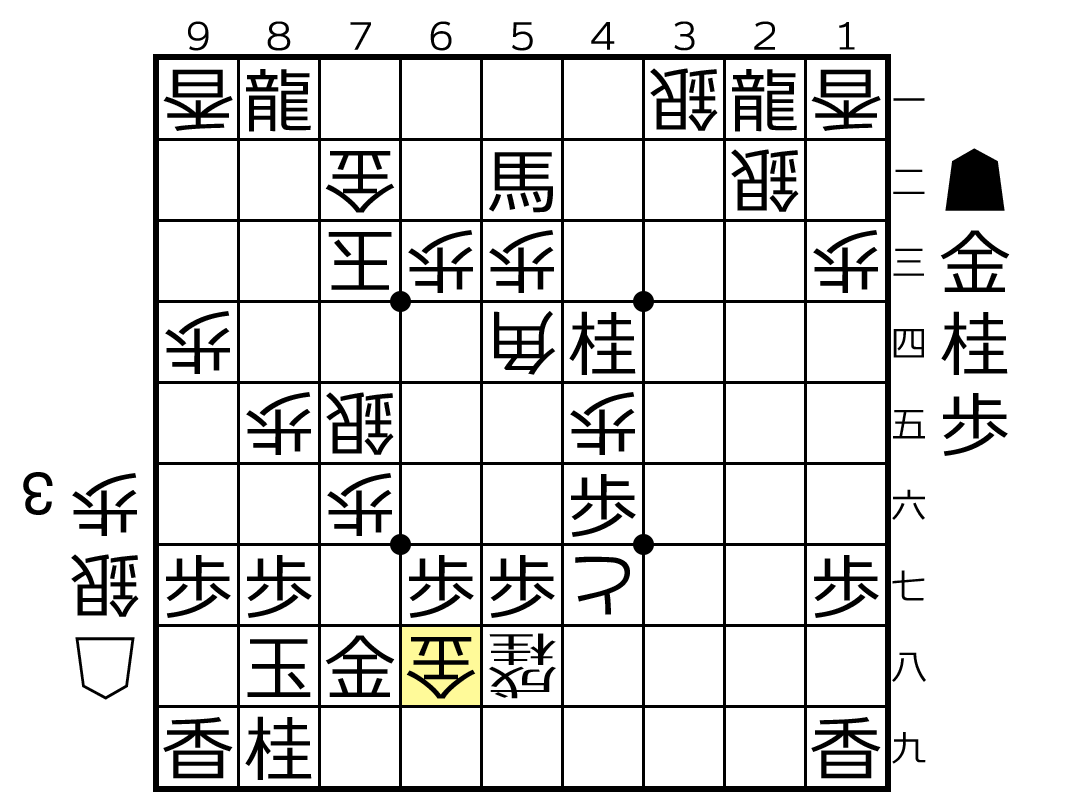

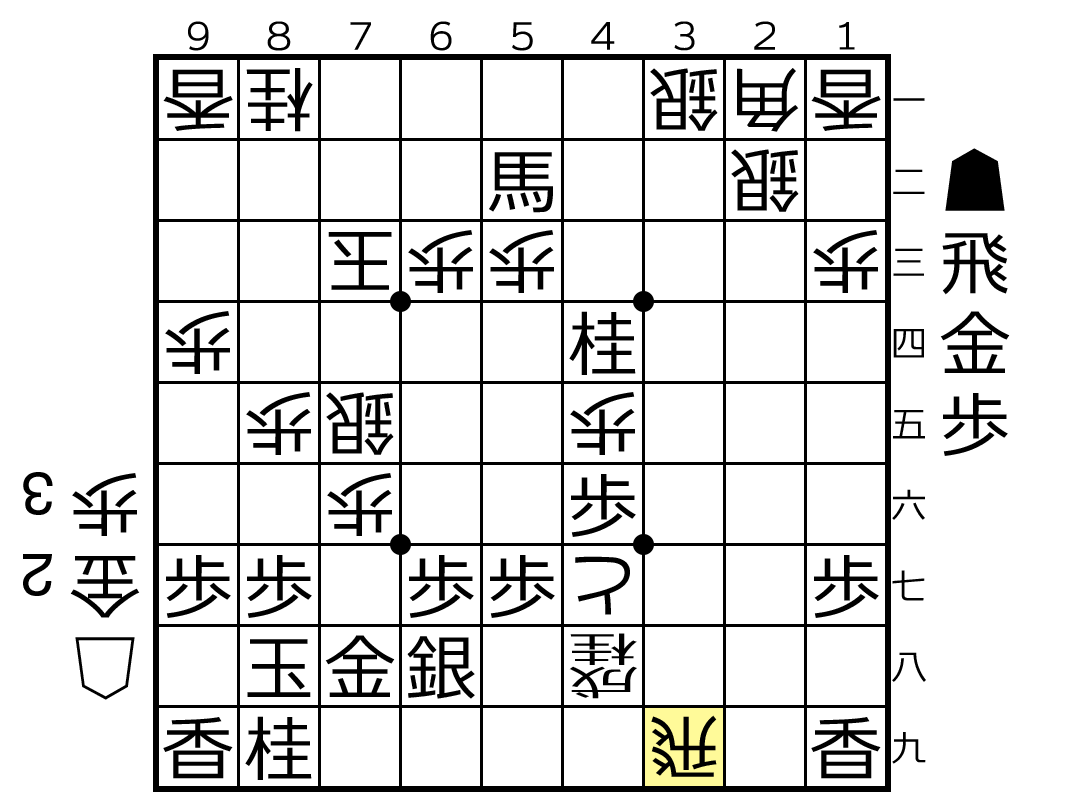

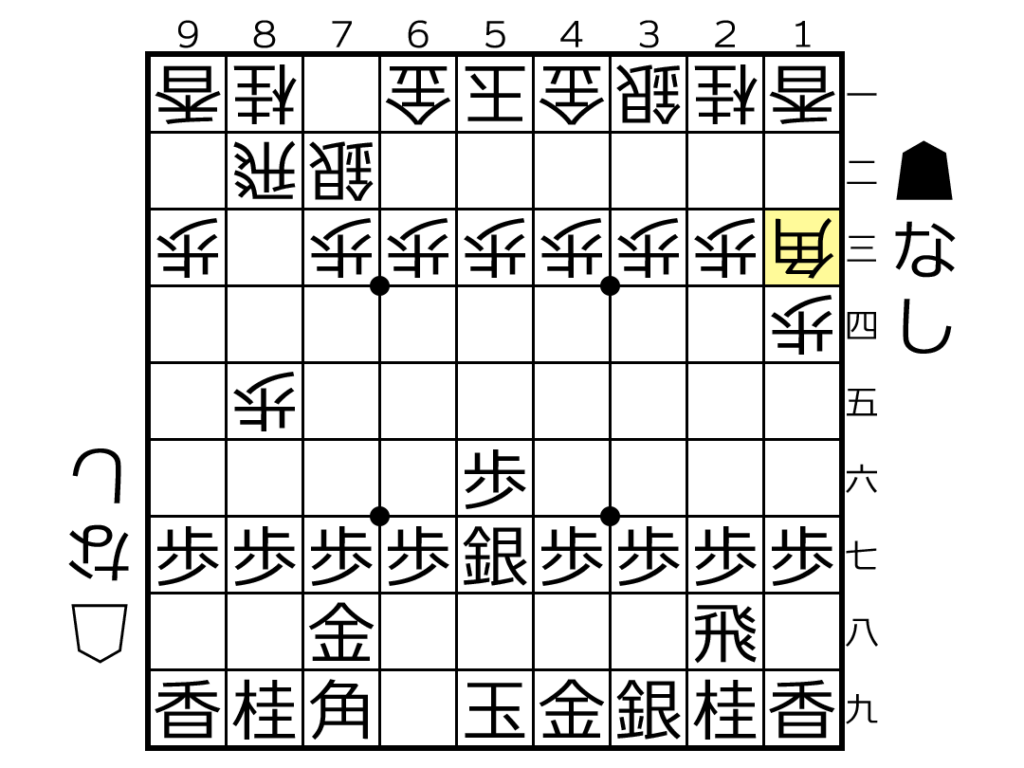

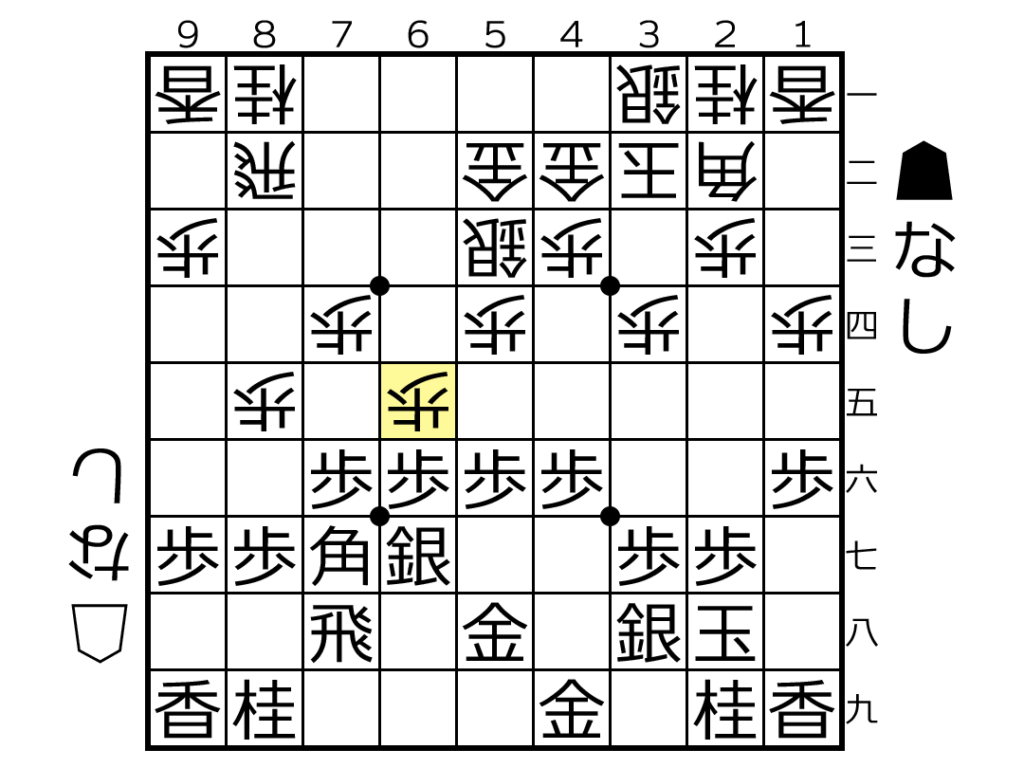

第3‐28図から

△62玉 ▲52角成 △73玉 (結果図)

飛車を見捨てて逃走するのが好手でなんとこれで後手が残しています。

結果図から▲71飛△72金▲81飛成とするのは、△58成桂▲79玉△69金▲88玉△68金で後手の1手勝ち

▲71飛△72金▲74歩△82玉▲61馬は△62金打

自玉の安全を優先して▲79玉△21角▲88玉と逃げるのも△39飛が詰めろ

いずれも後手の勝ちです。

後手は攻めの主役であった75銀と54角が玉周辺の強力な守り駒となっています。

一方で先手は飛車を渡すと△39飛の一発で終わってしまうので、攻めがかなり制限されています。

この辺りが直感と実際の形勢にずれが生じている原因でしょうか。

第3‐26図から(a)▲16角には△48成桂と攻め合って後手の勝ちが見込めます。

↓次回の記事

コメント