33金型早繰り銀の実戦的諸問題(6) 〜先手▲77銀保留.6~

↓前回の記事

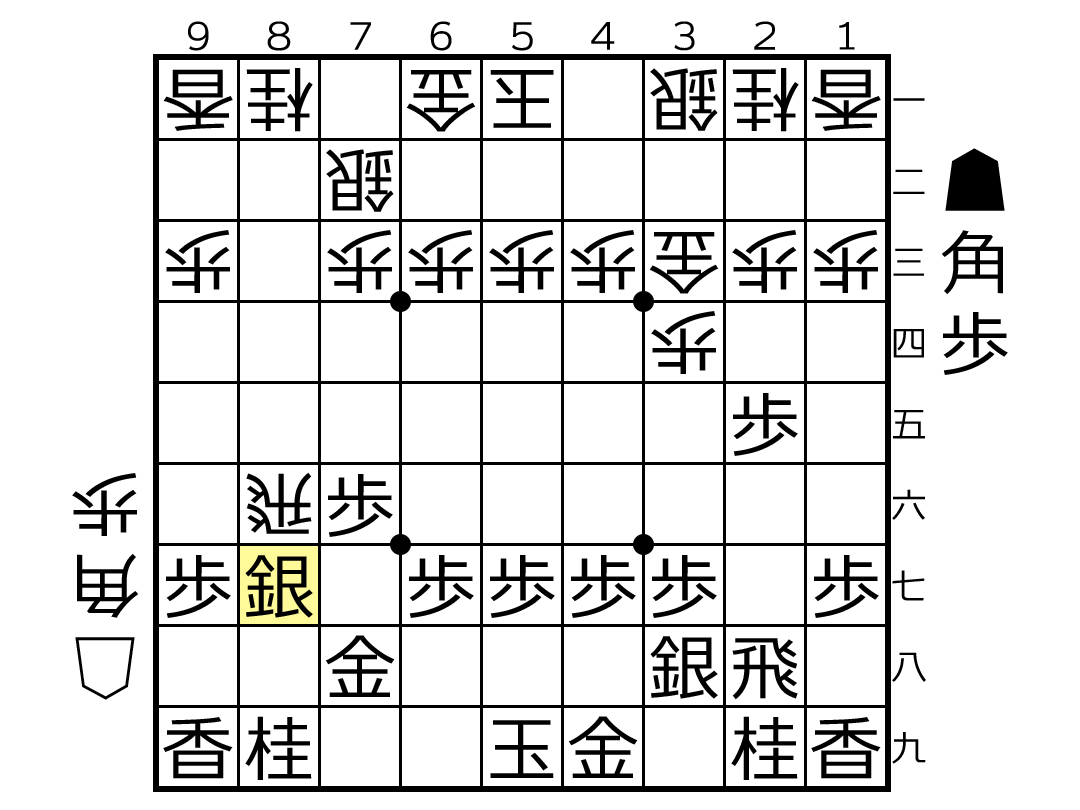

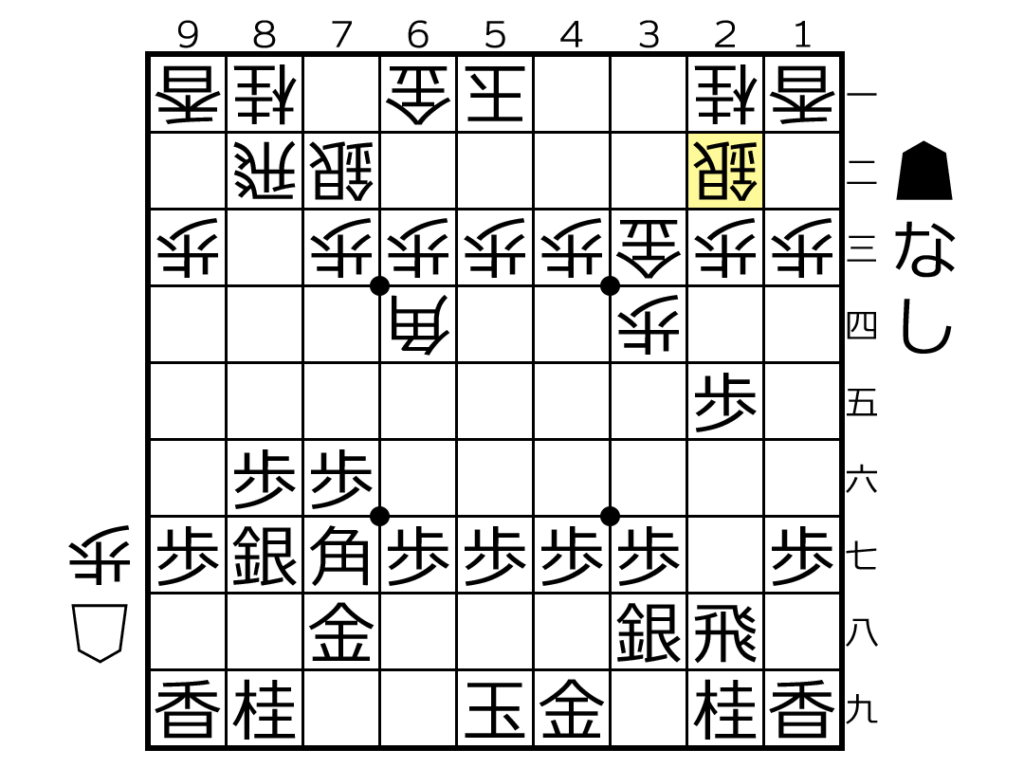

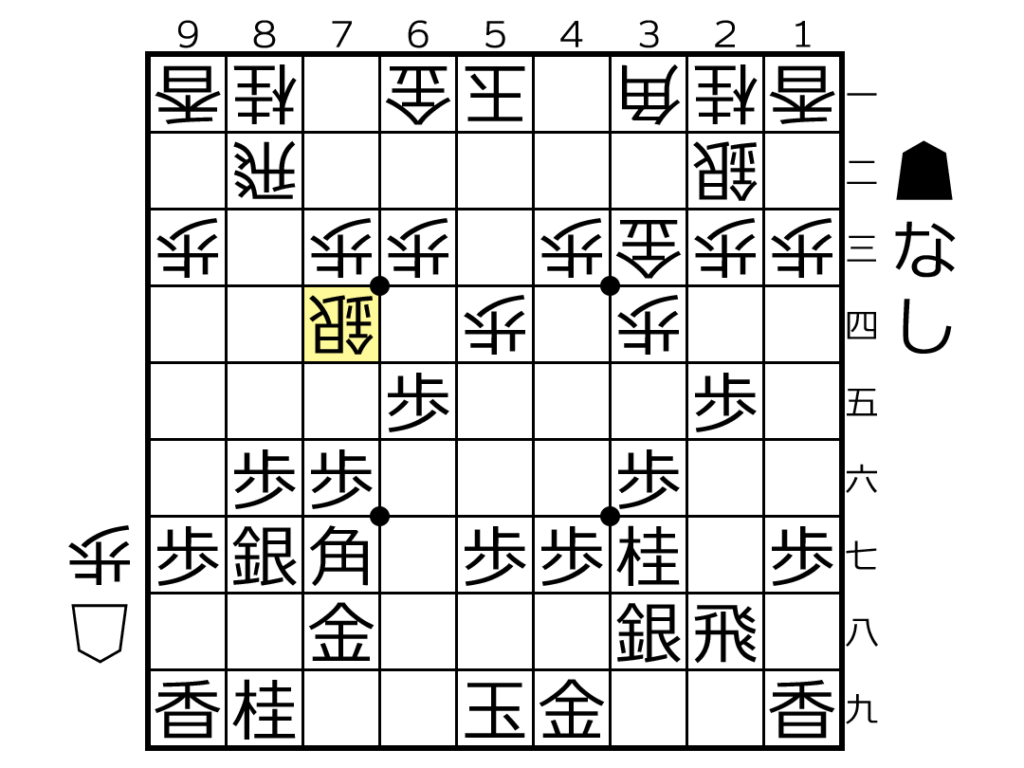

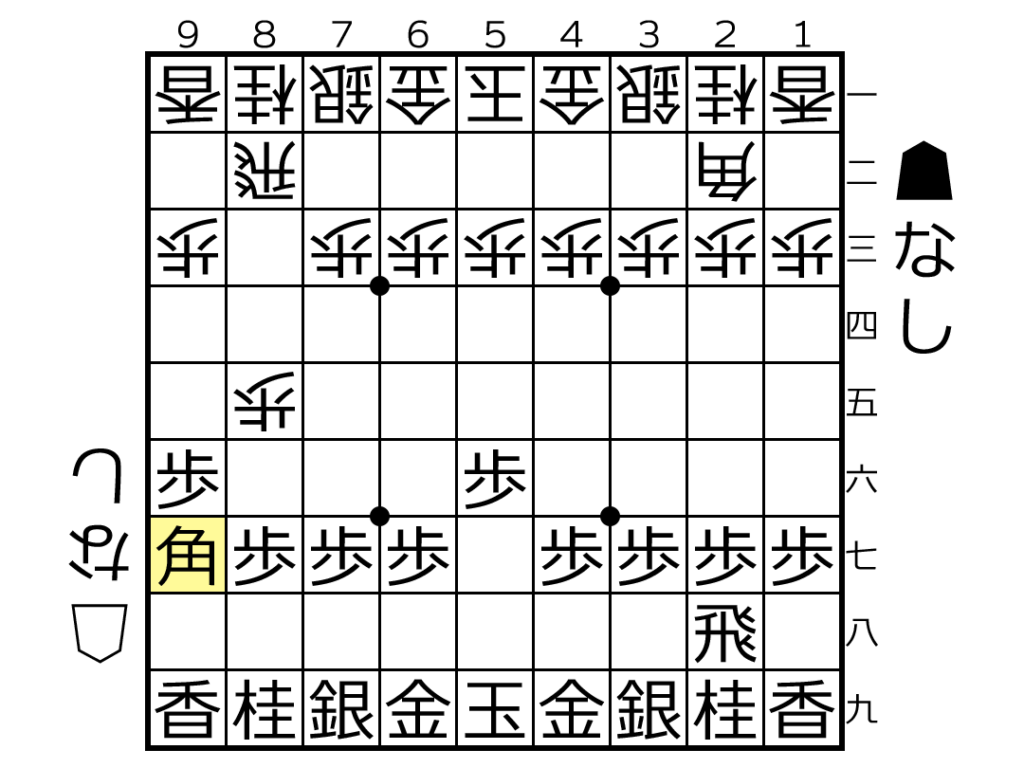

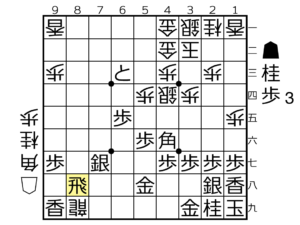

第13図まで戻り(b)▲87銀を見ていきます。

第13図から

▲87銀 △82飛 ▲86歩 (第19図)

(b)▲87銀は1歩交換の代償として銀冠に組みに行った1手で、(a)▲87歩の変化における後手の△32金〜△23銀と同じ発想です。

このまま駒組が続けば、後手は囲いで差をつける事が出来ず、△33金〜△32金の手損だけが残ります。

序盤早々の(b)▲87銀を咎めるべく動きます。

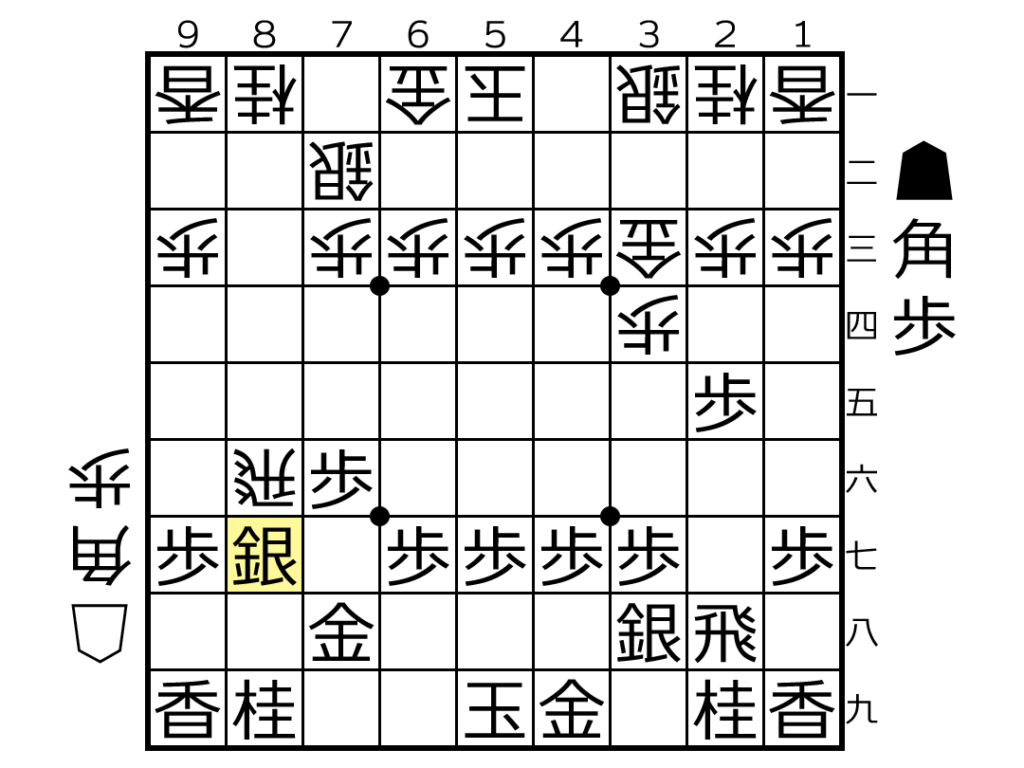

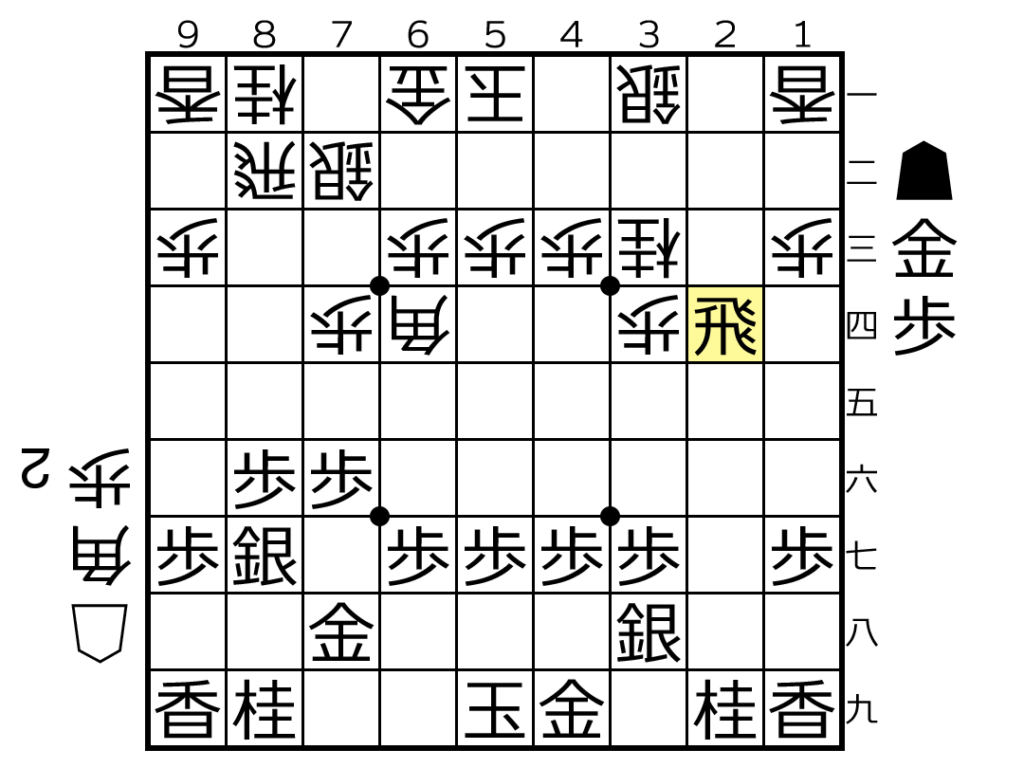

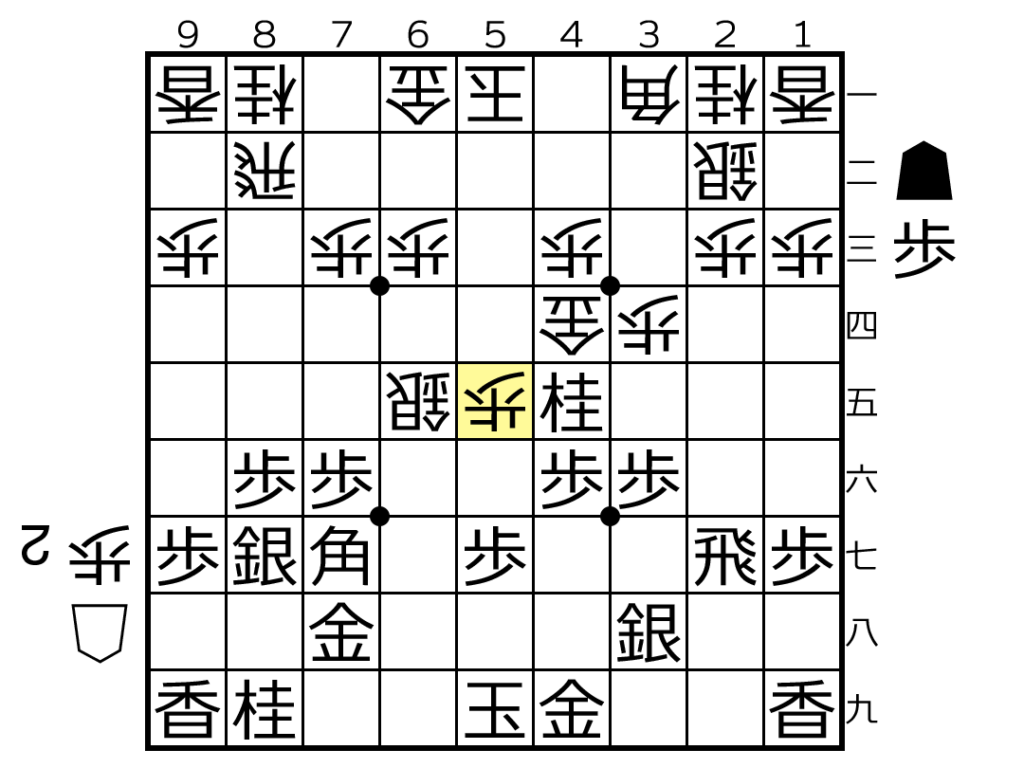

第19図から

△64角 (第20図)

△64角が銀冠に対する有名な手筋。

次に△86角▲同銀△同飛と突っ込めば、歩切れの先手は受けがありません。

先手の受け方として①▲77角 ②▲75角 を順に見ていきます。

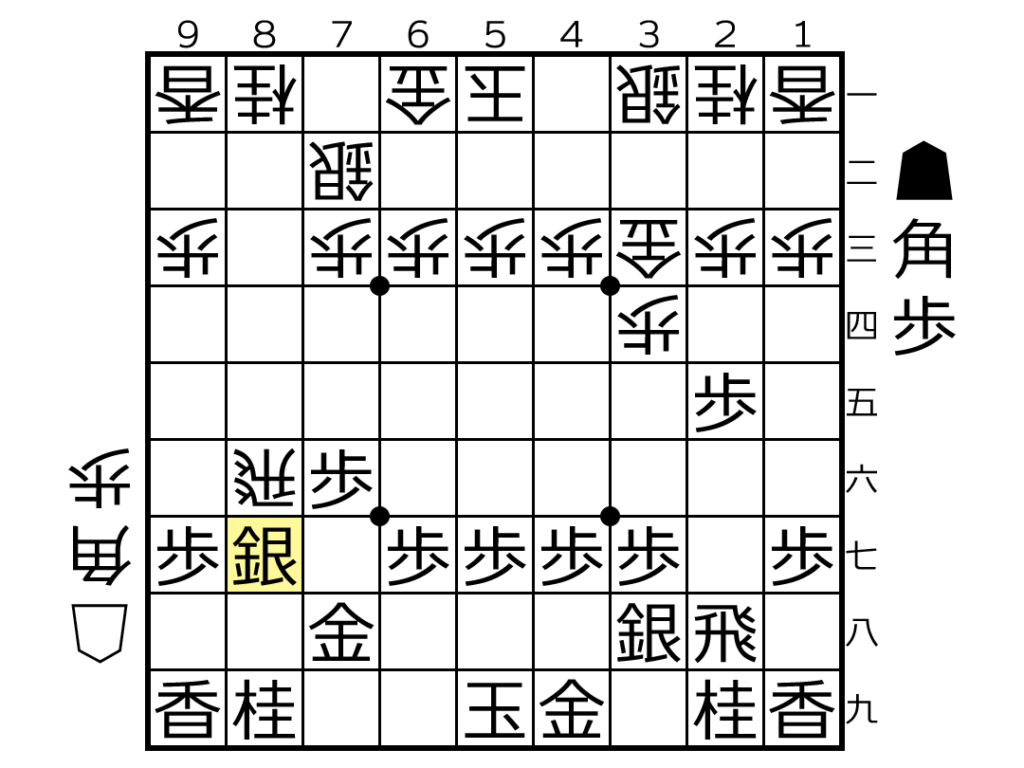

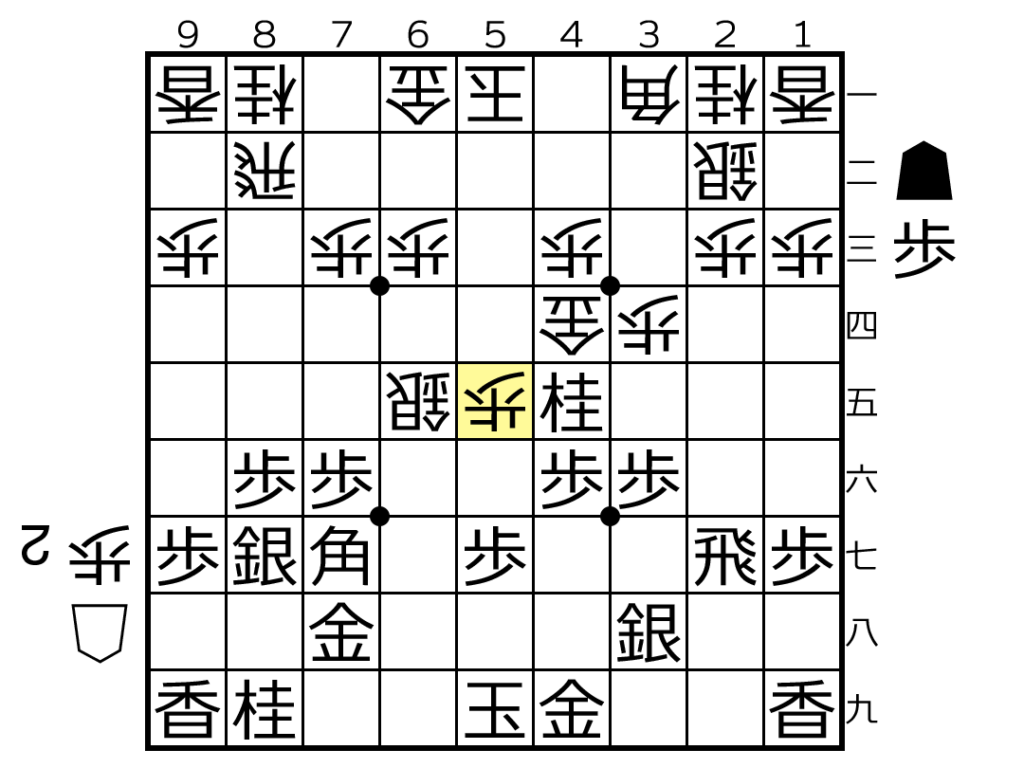

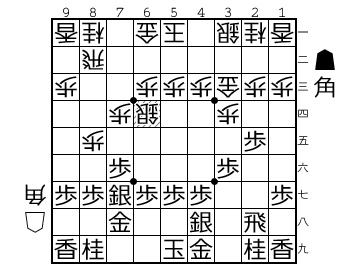

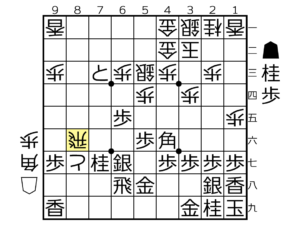

第20図から

▲77角 △22銀 (第21図)

①▲77角は△86角を防ぎつつ33の金を睨んだ攻防の1手です。

対して△74歩と攻め急ぐと、▲24歩△同歩▲33角成△同桂▲24飛の強襲を喰らいます。

これは△72銀の影響で飛車の横利きが通っていないのが大きく、後手が堪え切れません。

△22銀でしっかりと2筋を固めておきます。

第21図となって、盤上に放した2枚の角のどちらが働くかという勝負ですが、後手の64角が見た目より好位置です。

飛車のコビンを睨むことで、先手の▲36歩と▲46歩を消し、駒組に大きな制限を掛けています。

一方で後手からは△83銀〜△74銀〜△85歩という、分かりやすい上に強力な攻めがあります。

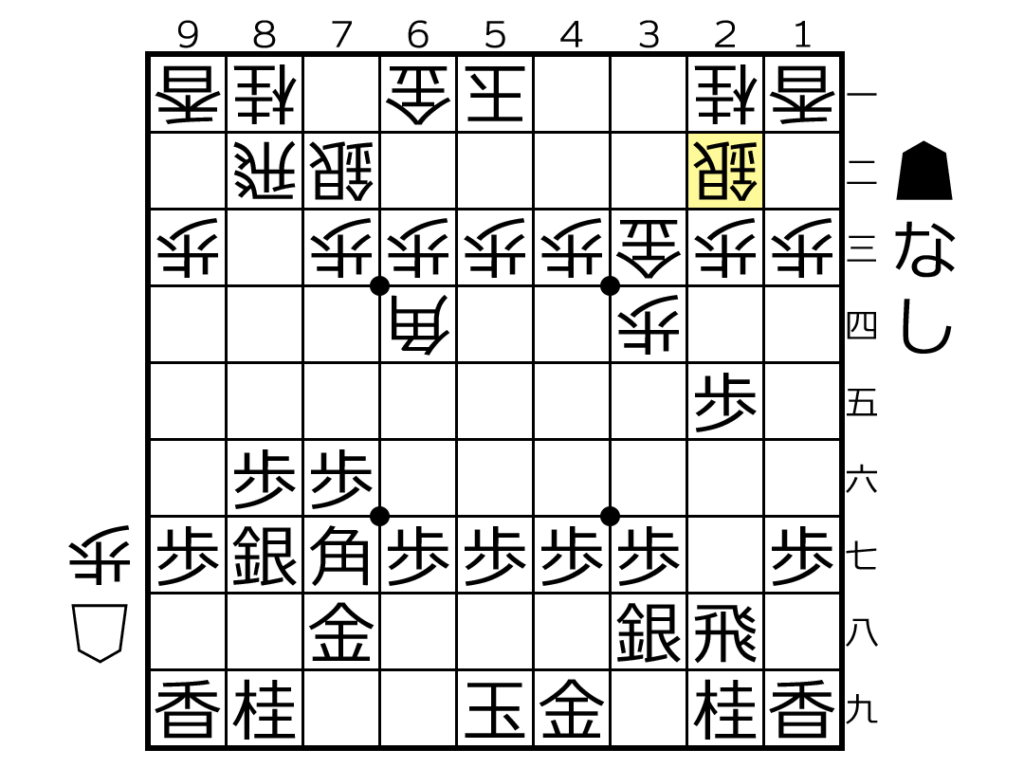

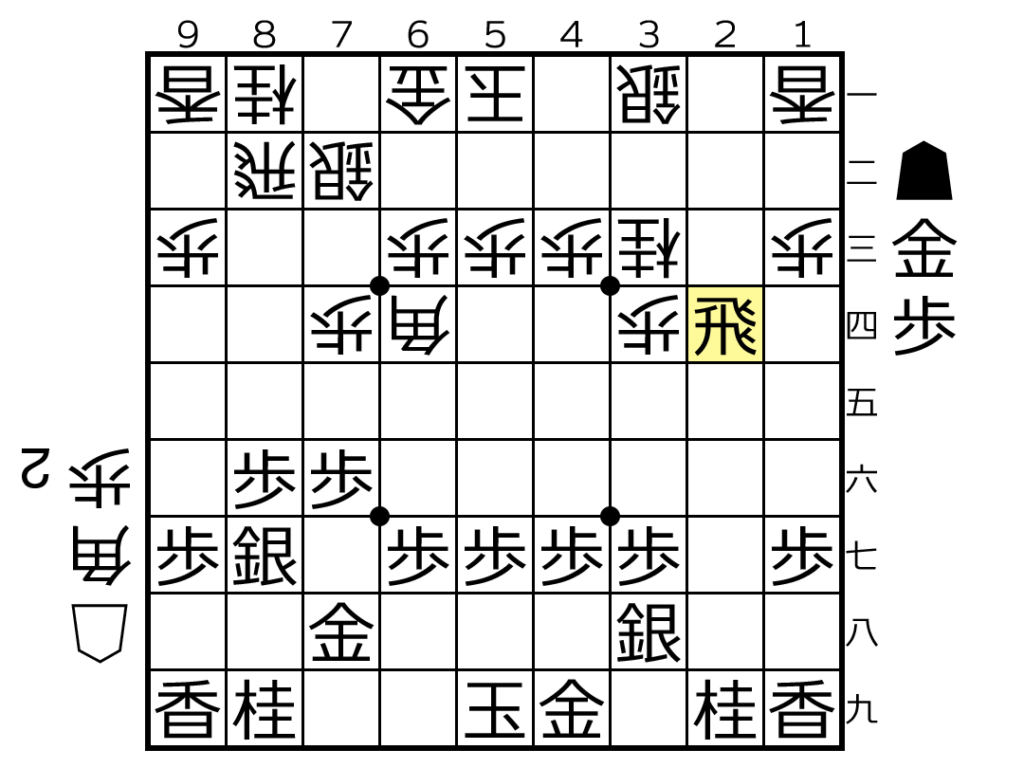

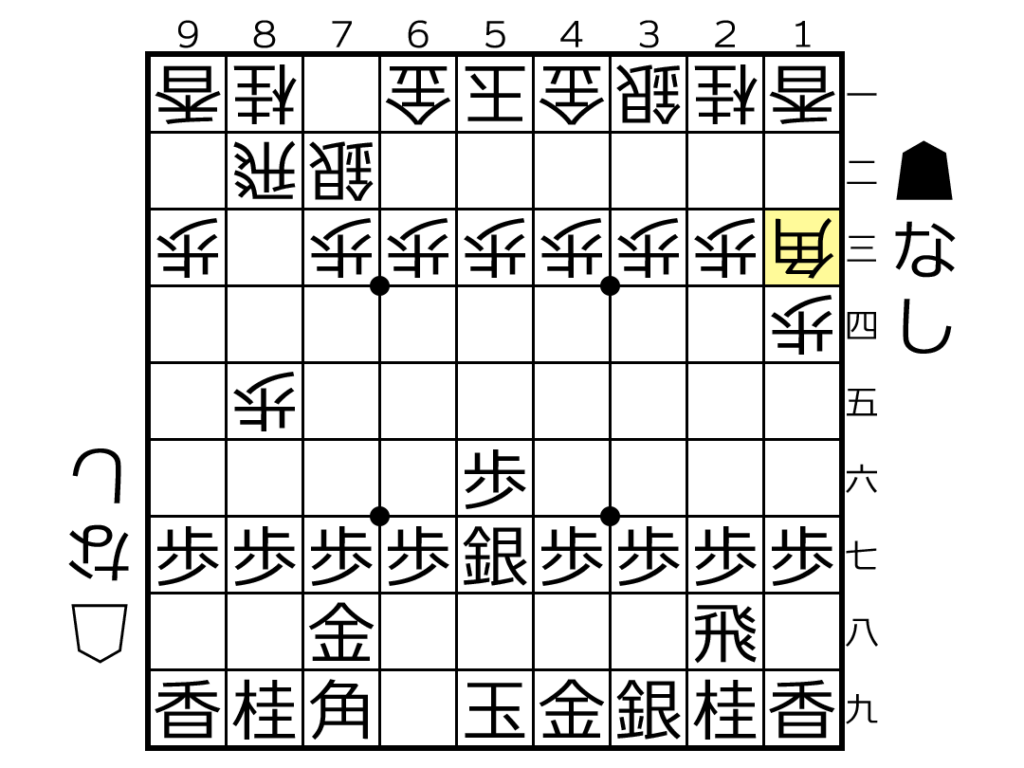

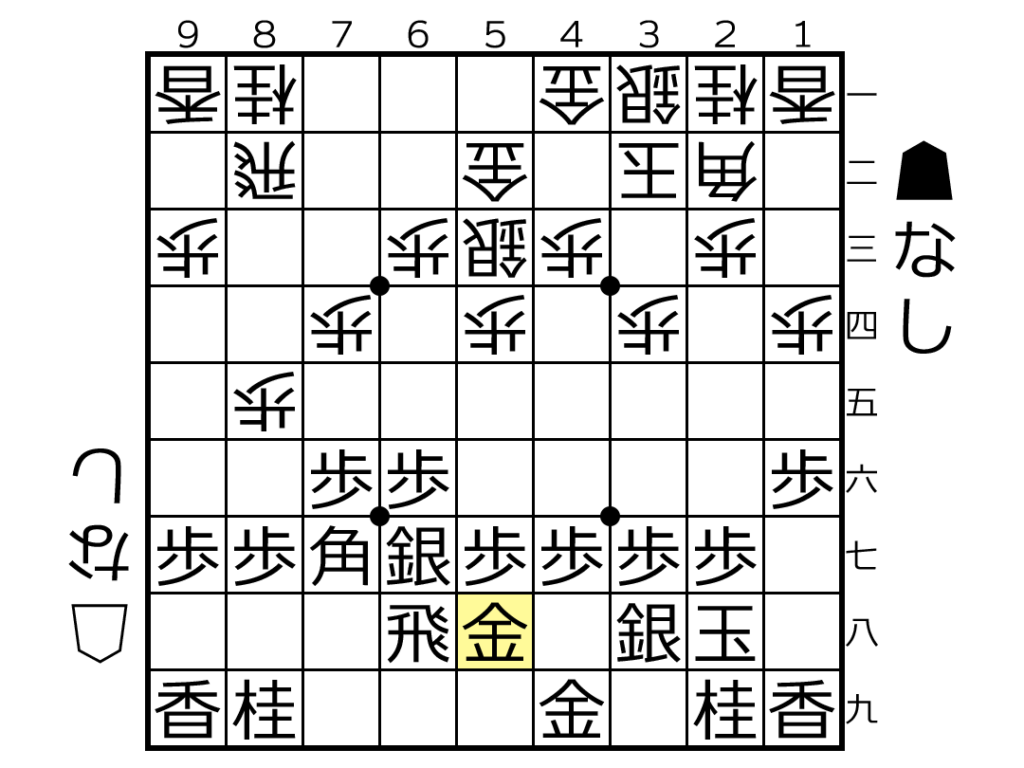

第21図から

▲66歩 △54歩 ▲65歩 △31角 ▲36歩 (第22図)

▲66歩〜▲65歩は急所の角を追い払いに行った手です。

△54歩〜△31角ではポイントを稼がれたように見えますが、65の歩が伸び過ぎであることが後手の主張です。

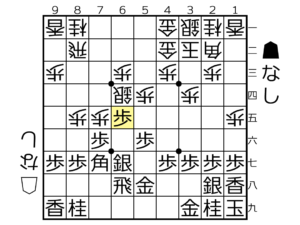

第22図から

△83銀 ▲37桂 △74銀 (第23図)

足早に右銀を駆け上がって△85歩と△65銀を狙います。

銀冠は争点が86ではなく85の地点になるので、棒銀を繰り出した時のスピード感は目を見張るものがあります。

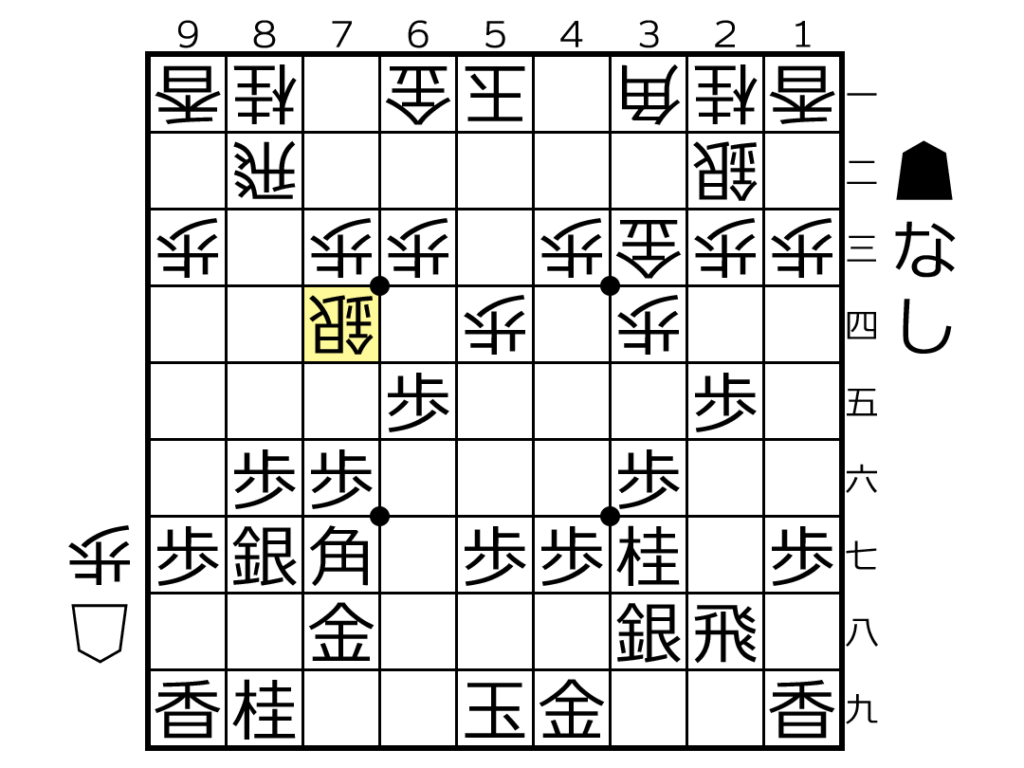

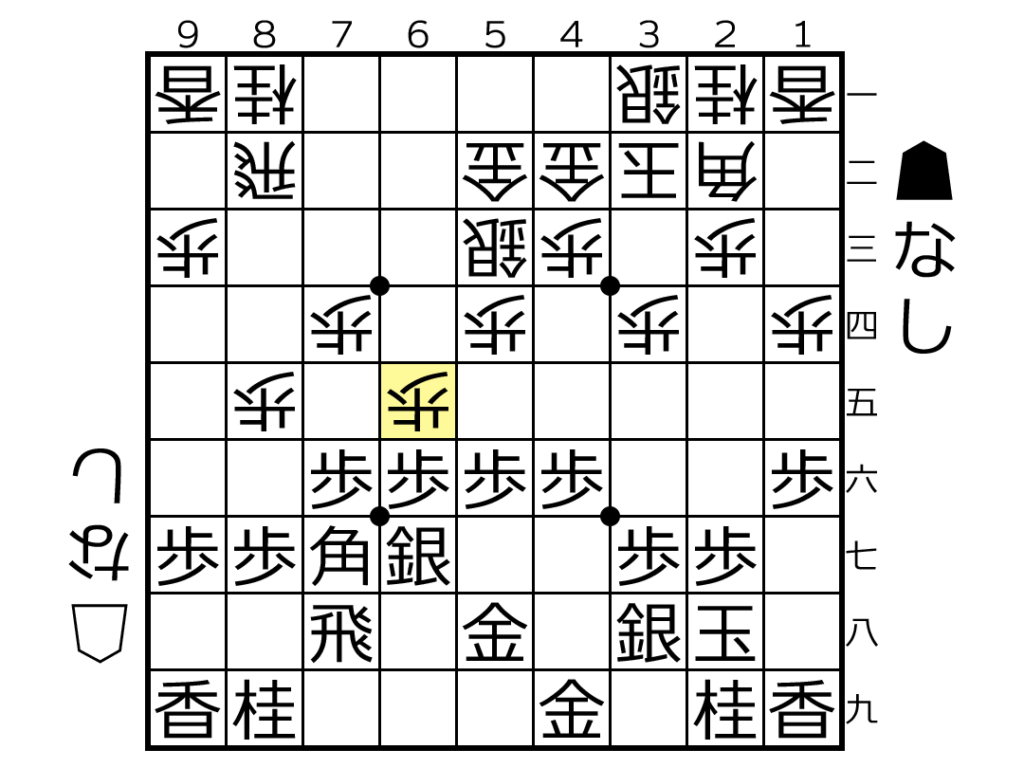

第23図から

▲45桂 △44金 ▲46歩 △65銀 (第24図)

▲45桂を恐れて△44歩と突くのは、▲46歩〜▲45歩とこじ開けられて逆効果です。

この場合は▲45桂と跳ばせて△44金で押さえ込みに掛かる方が勝ります。

2筋が薄くなりますが、予め△22銀で備えているのが活きてきます。

第24図から

▲24歩 △同歩 ▲同飛 △23歩 ▲27飛 △55歩 (結果図)

▲24歩からの1歩交換は大きな手ですが、△55歩が角の利きを止める絶好の一着です。

結果図は次に△54金〜△44歩で桂得が見込める後手が十分です。

第20図から①▲77角は好形なようでも、▲77桂が消えたことで後手の棒銀が厳しくなり、後手優勢となります。

↓次回の記事

コメント