33金型早繰り銀(1)

角換わり後手番の秘策、33金型早繰り銀を考察していきます。

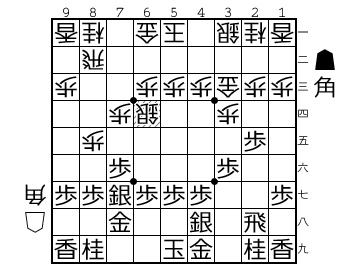

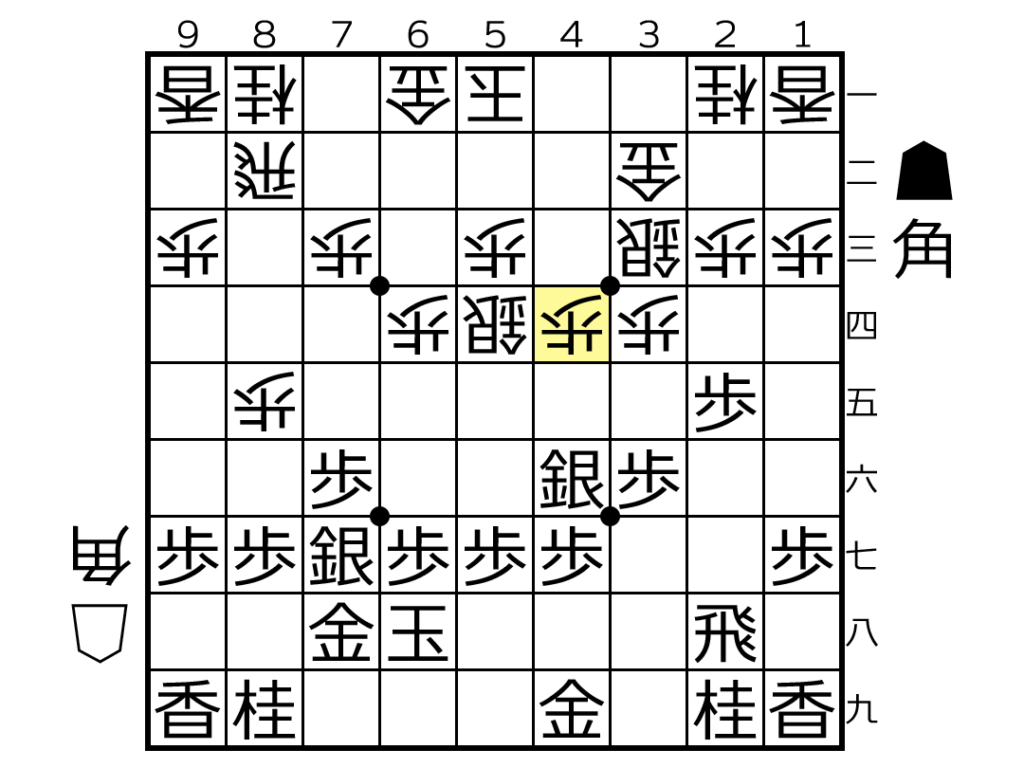

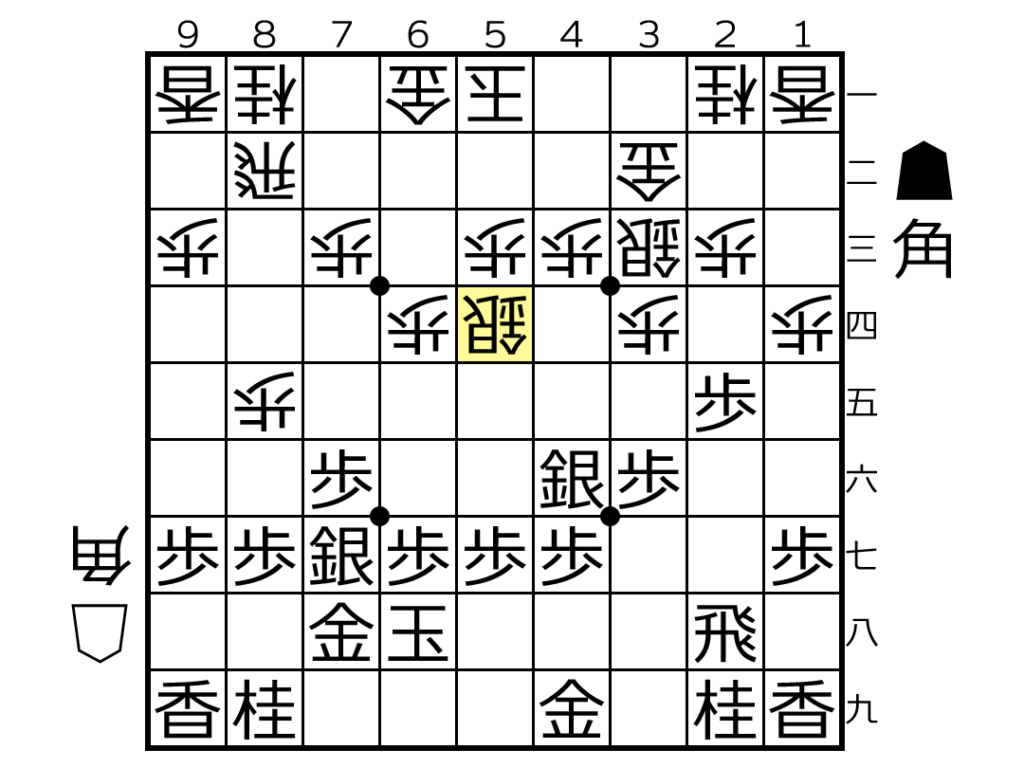

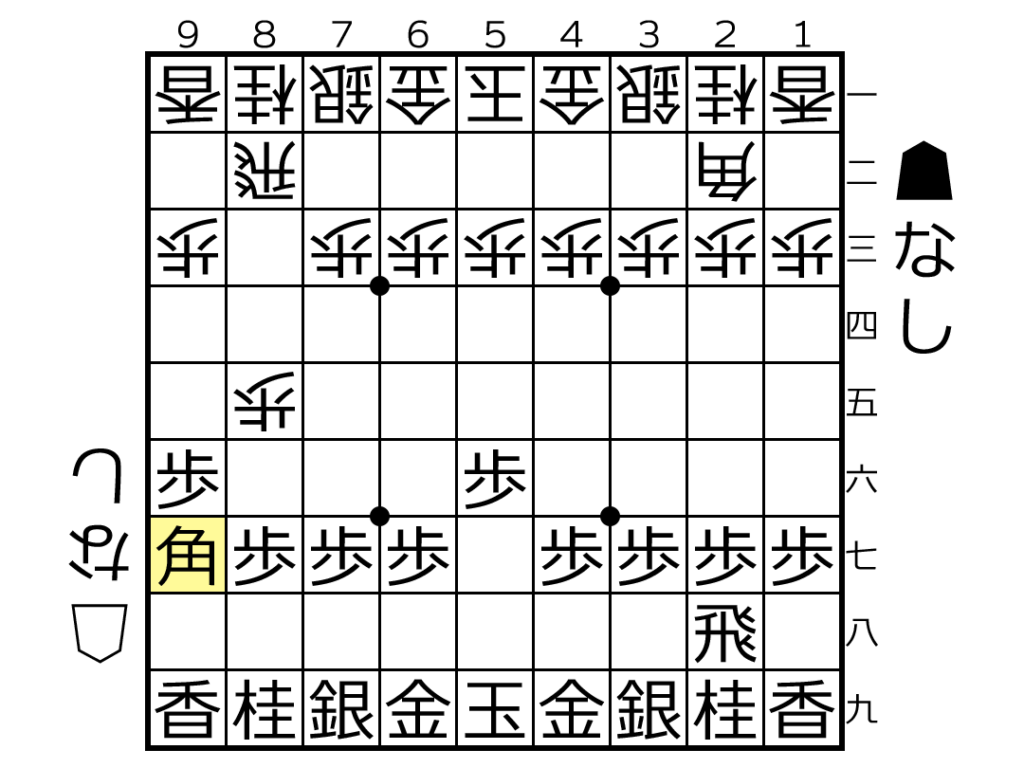

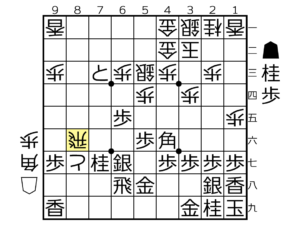

まずはその形をご覧下さい。

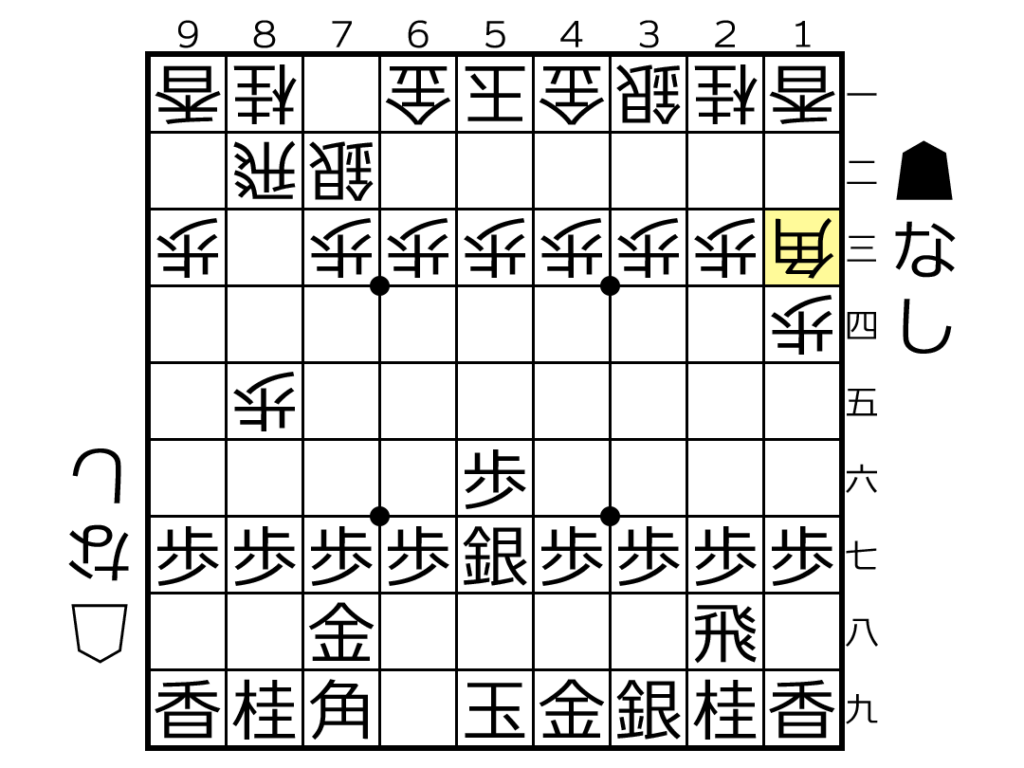

図の後手陣がそれで、その名の通り33金型に構えて早繰り銀に組んでいます。

図を見て「後手指しすぎじゃね?」と思った方は鋭い。

図の後手は1手得をしており実質的には先手です。

その代償として33金の悪型になっているのですが、この33金が早繰り銀と相性が良いと言うのがこの戦型の肝となります。

33金型を解説する前に、通常の角換わりにおける先手早繰り銀の問題点から見ていきましょう。

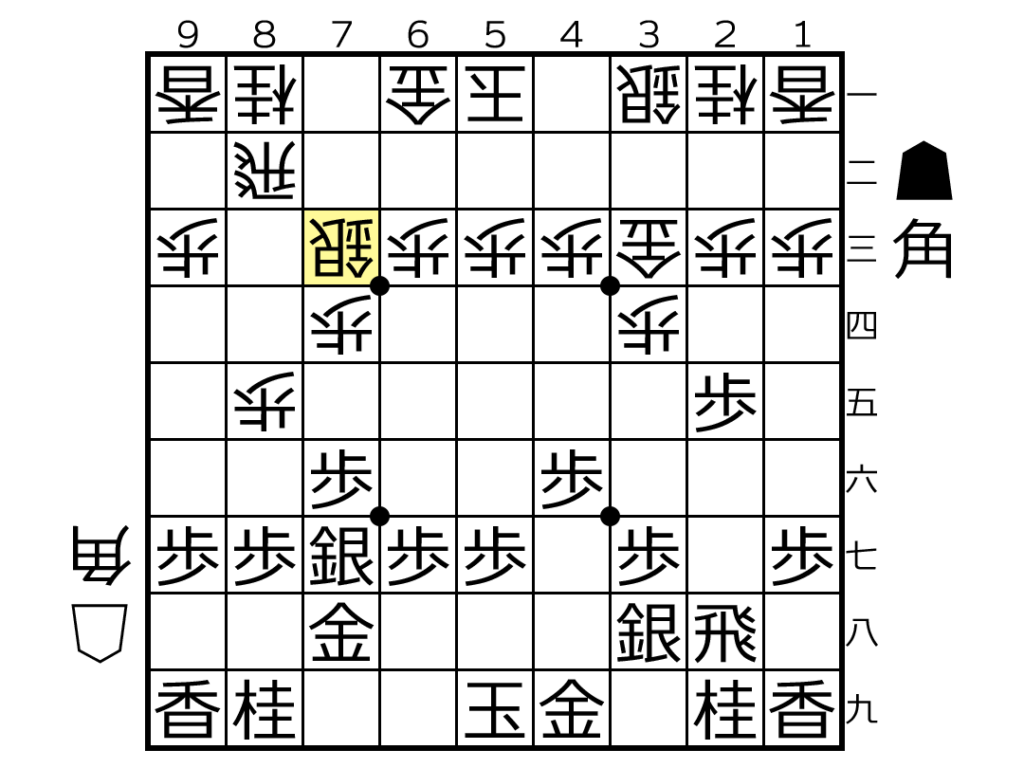

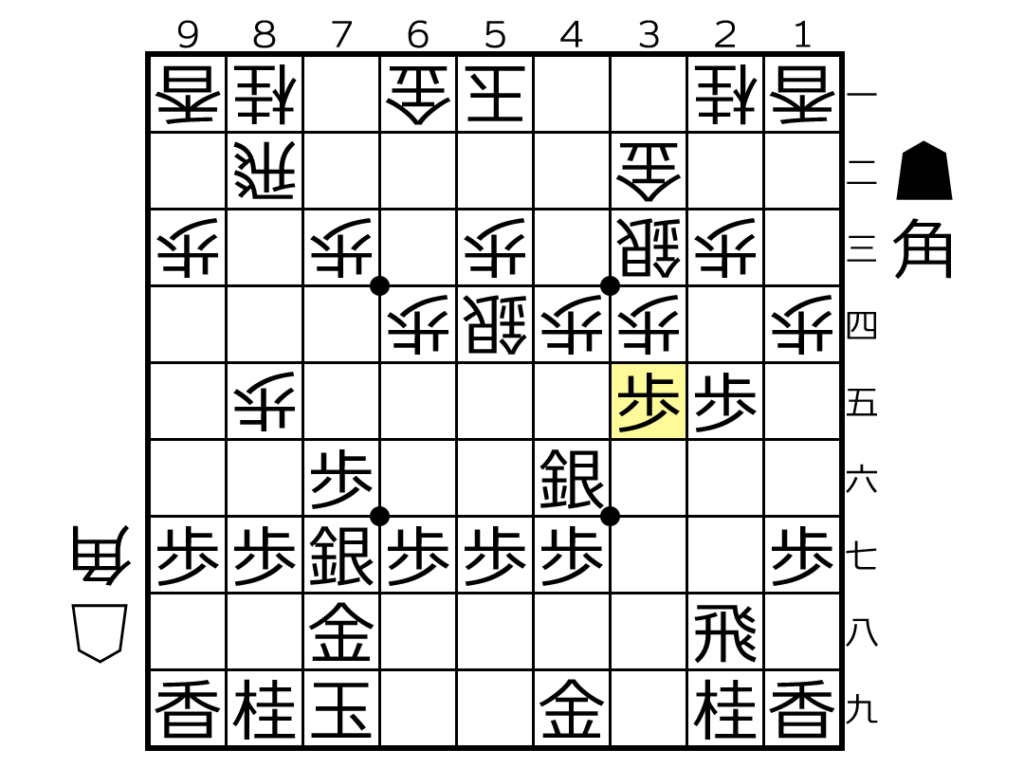

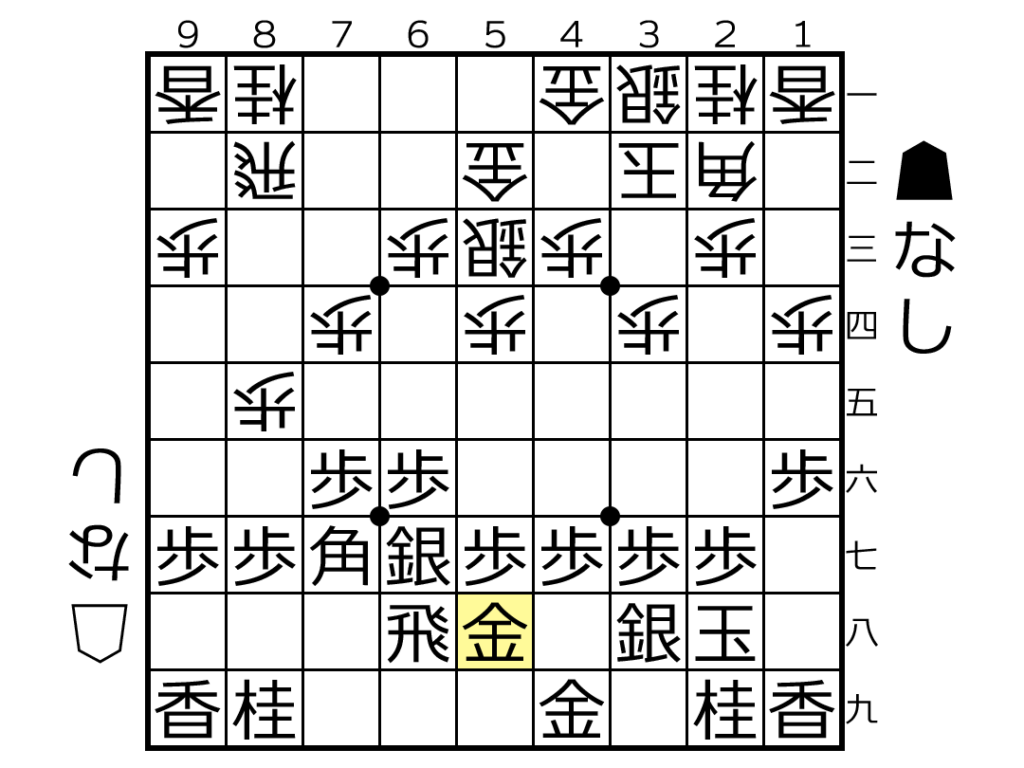

上図(第0図とします)はいわゆる角換わりで先手が早繰り銀、後手が腰掛け銀に一直線に進めた局面です。

次に▲45歩とされては銀が引くしかありませんから先手はここで仕掛けます。

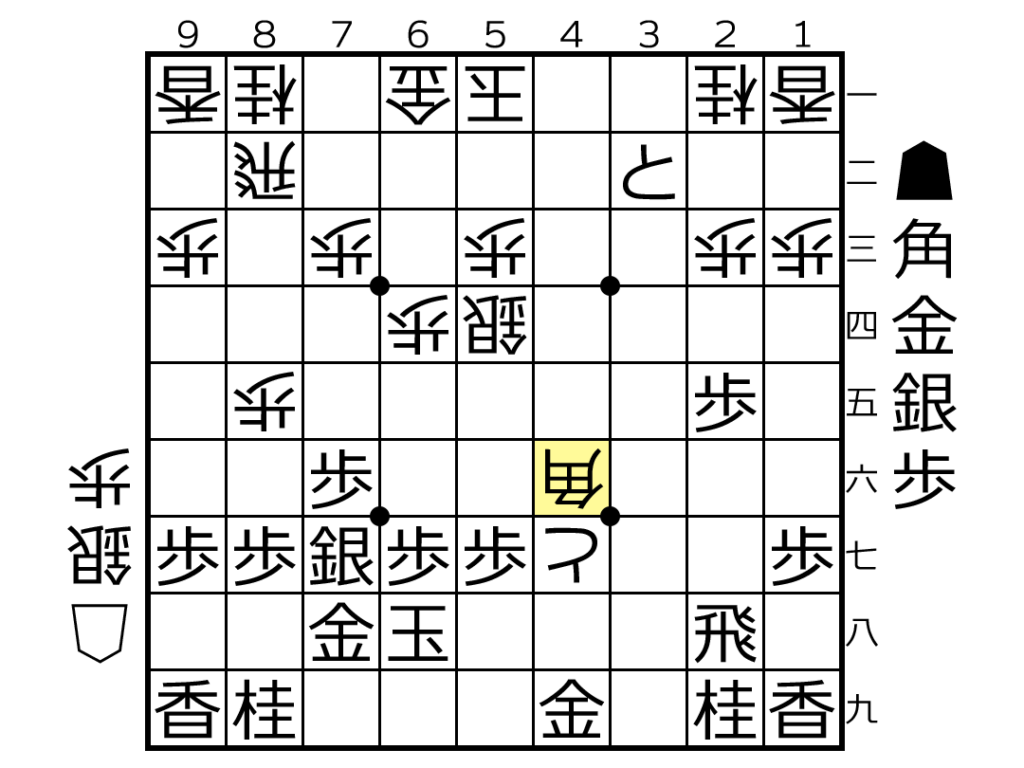

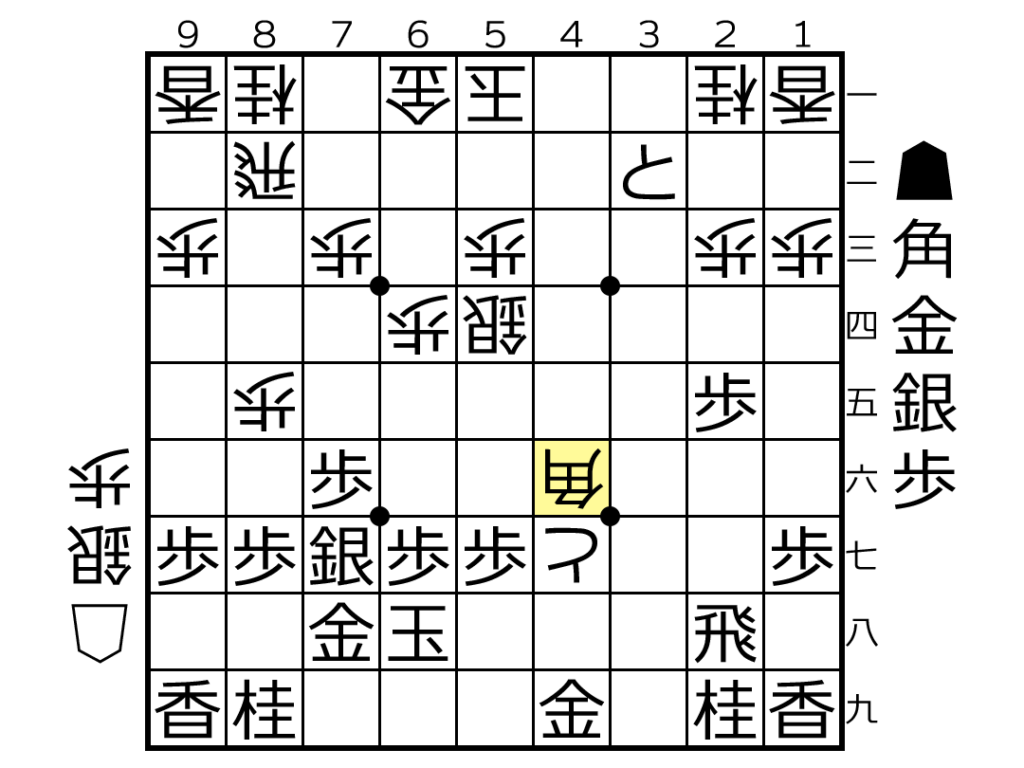

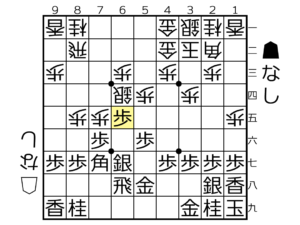

第0図から

▲35歩 △45歩 ▲34歩 △46歩 ▲33歩成 △47歩成 ▲32と △46角 (結果図)

▲35歩を△同歩と取ってくれれば▲同銀で先手絶好調、△43銀は手筋ですが▲79玉としておいて、いつでも▲34歩△同銀右▲36歩からの攻めがあるので先手不満はありません。

△45歩が最強の反撃、先手は手を戻すと駒損になるので突っ込むしかありません。

互いににと金を作りあって先手が金得を果たしましたが、結果図の△46角があまりにも厳しい反撃です。

飛車取りと同時に△57とまたは△57角成の攻めを見せており、△32飛の援軍もあって先手が堪え切れません。

一方の後手玉は右辺に逃げる形が広く結果図は先手の勝てない将棋とされています。

もっともこれは後手が一直線に腰掛け銀を目指した場合で、△14歩や△74歩など他の手が1つでも入っていれば、先手早繰り銀は途端に有力な作戦に化けます。

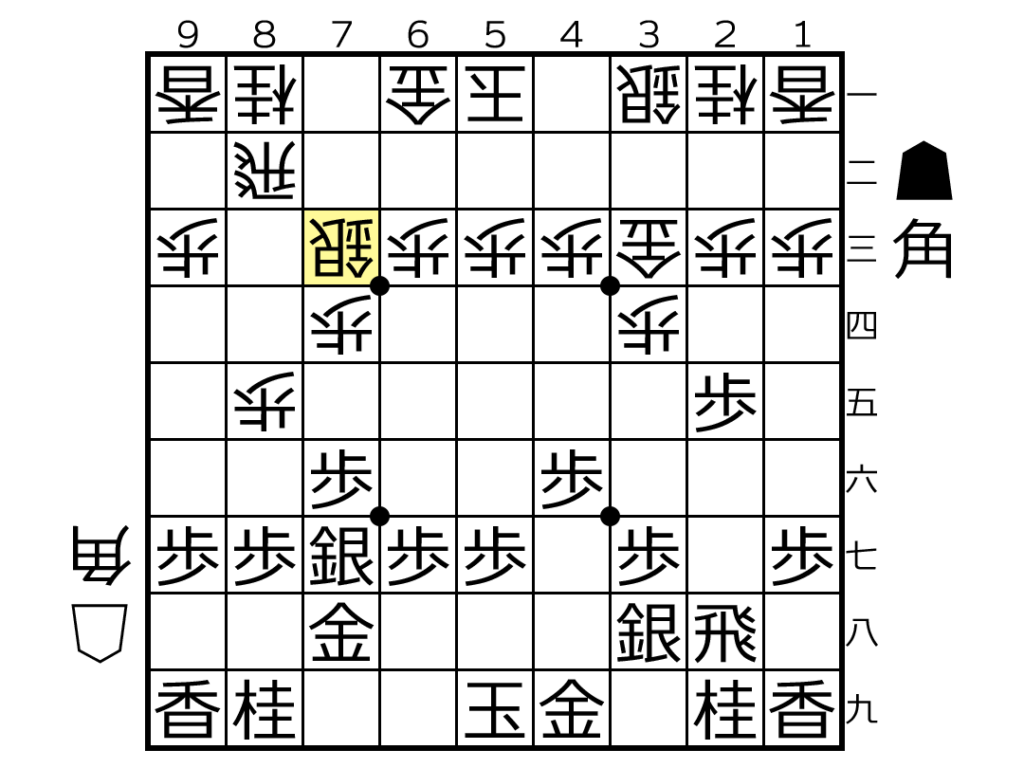

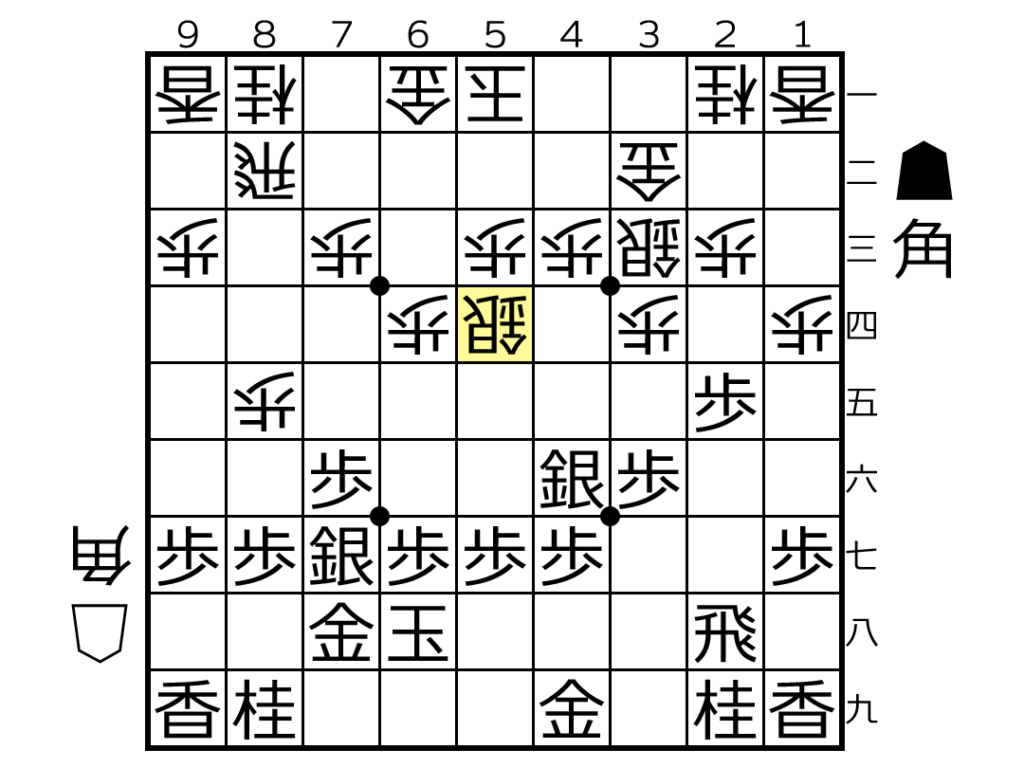

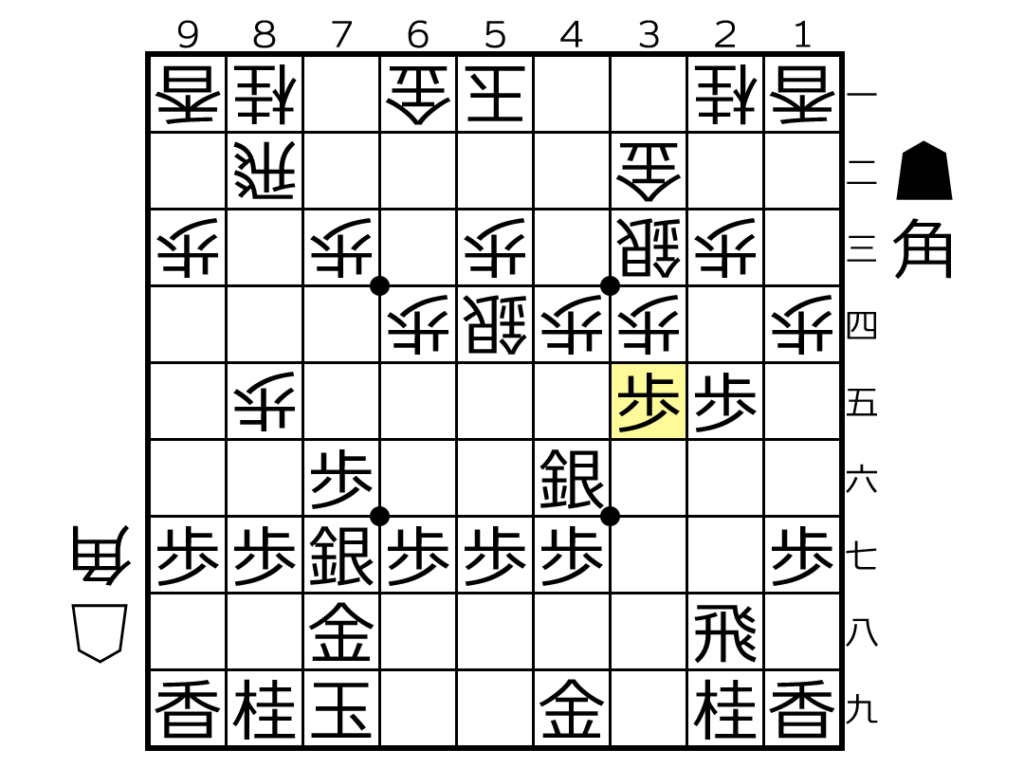

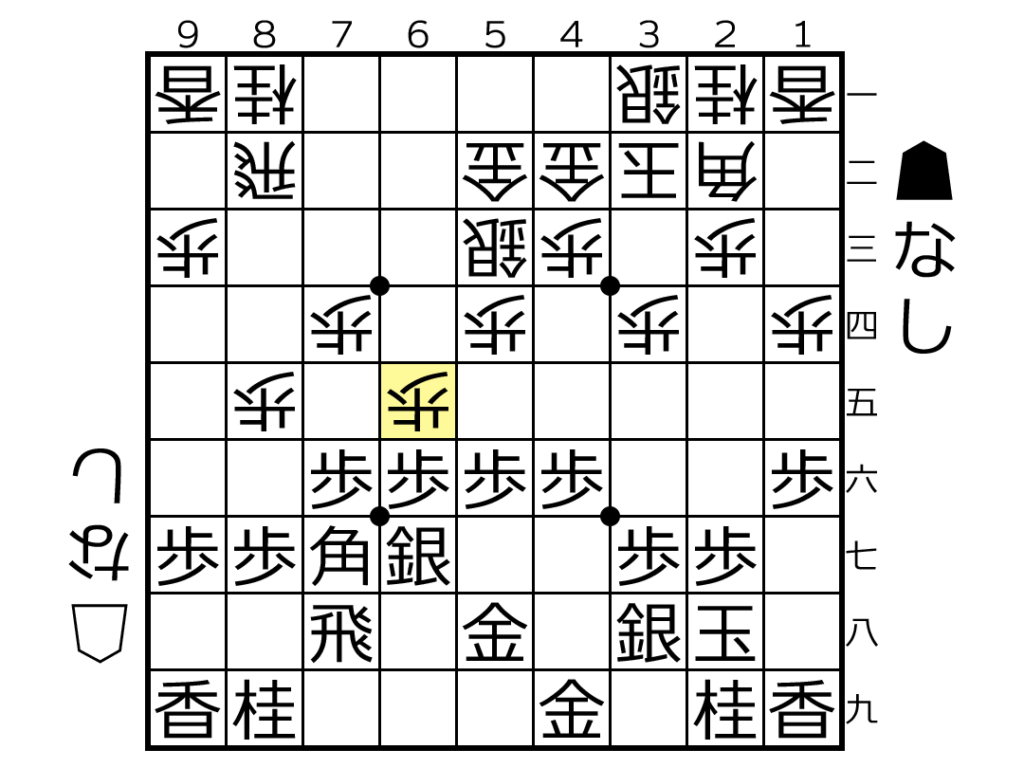

上図は新人王戦の高野智史四段ー佐々木勇気六段の将棋です。

後手で△14歩を早めに突く将棋は勇気先生が得意にされていますが、高野先生はそれを咎めるべく早繰り銀を採用しました。

前述したように後手に△14歩の1手が入っているため腰掛け銀の受けが間に合っていません。

上図から▲35歩と突く手もありそうですが、実戦は▲79玉△44歩▲35歩と進行。

これでも一直線に攻め合うと、先手の▲79玉が大きく△46角が厳しくならないため、後手は▲35歩△45歩▲34歩に△同銀と手を戻すことになりました。

もちろん形勢はいい勝負でしょうが先手としては早繰り銀を採用した甲斐はありそうです。

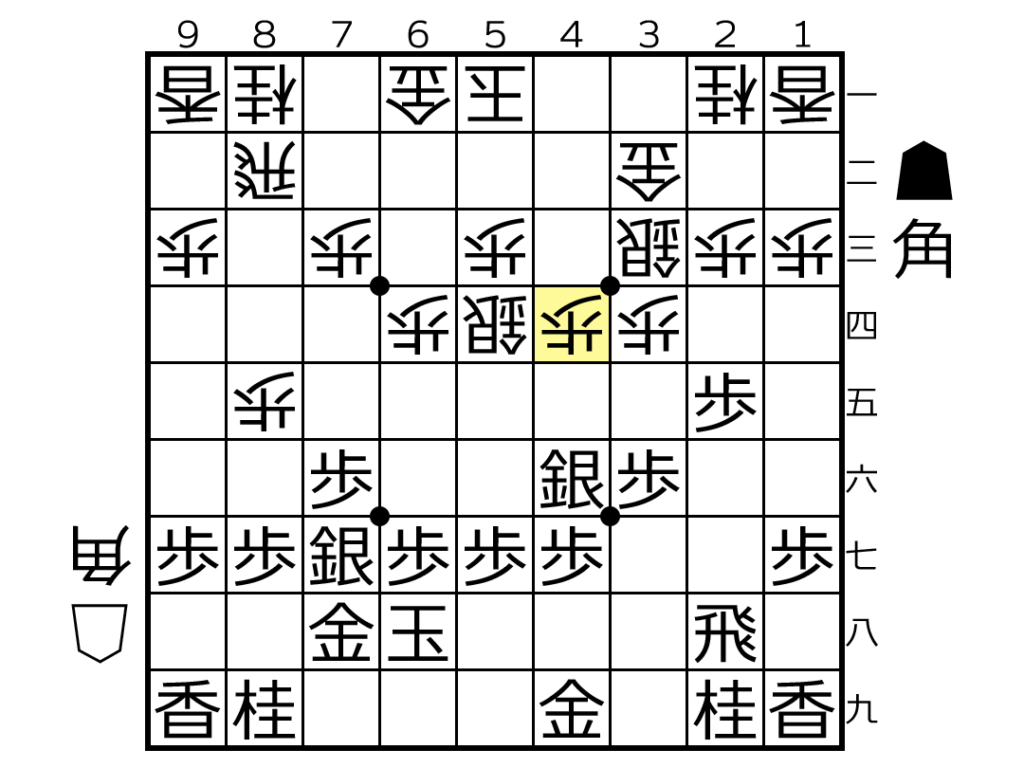

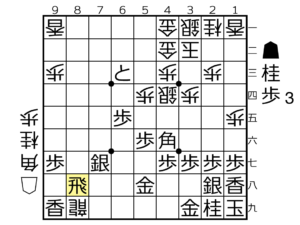

と言うわけで、先手の早繰り銀は後手にまっすぐ来られると無理、1手稼げると有力。

これが角換わり早繰り銀の根幹をなす考え方です。

後手でそれをやろうと思えば2手稼ぐ必要がありますが、その難題を解決するべく生み出されたのが33金型です。

次回は33金型の序盤の駒組と「早繰り銀が間に合っている」理屈を説明していきます。

↓次回の記事

33金型早繰り銀が本になりました!

コメント

コメント一覧 (2件)

はじめまして!

いつも、このブログで勉強させてもらってます^ ^

最近、33金型早繰り銀が知られてきたのか33角と上がっても角交換してこない人が増えた気がします。

そこで質問ですが、角を交換しない状態が続いたとき西村さんはどのように指していますでしょうか??

ご回答いただけると幸いです。

コメントありがとうございます。

『33金型早繰り銀〜角交換保留型〜』と題して新しく記事にしましたので、そちらを参考にしてみて下さい。