33金型早繰り銀(4) 〜先手56銀型.1〜

↓前回の記事

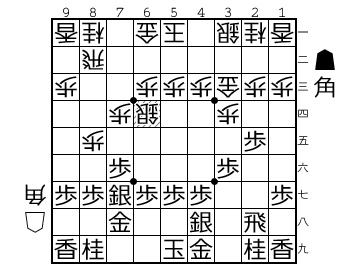

今回からテーマ図A以降の進行に移ります。

ここから(1)▲66歩(2)▲同歩を順に見て行きます。

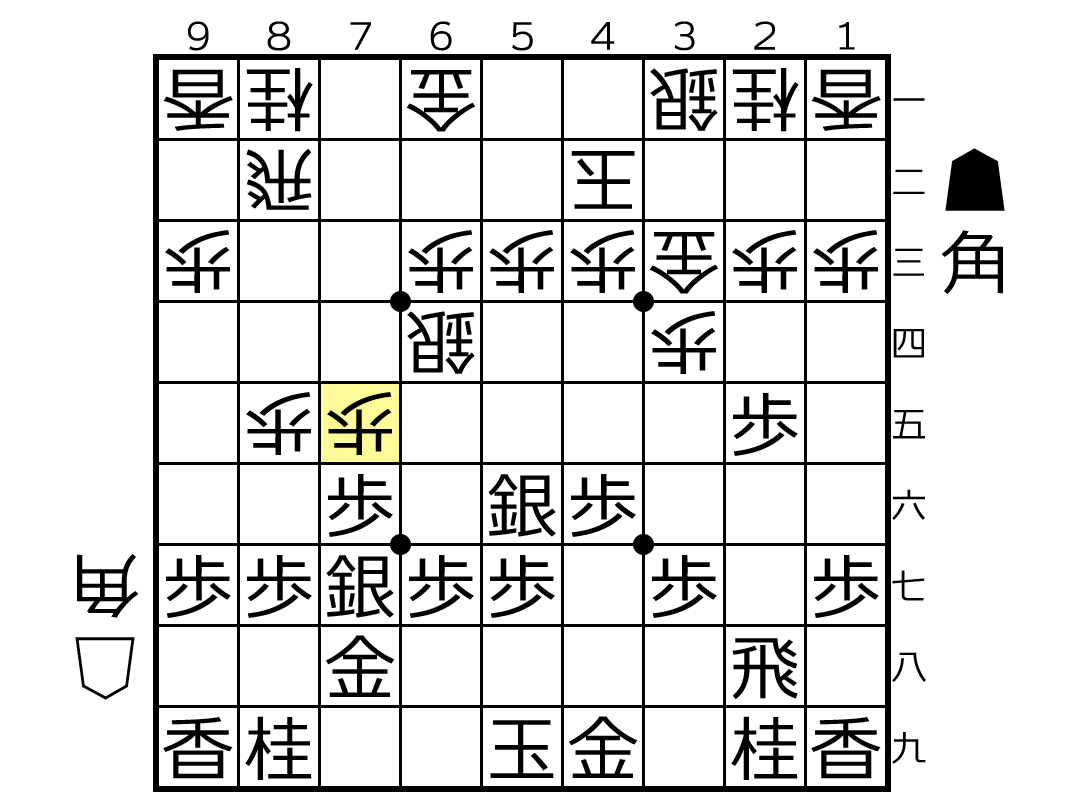

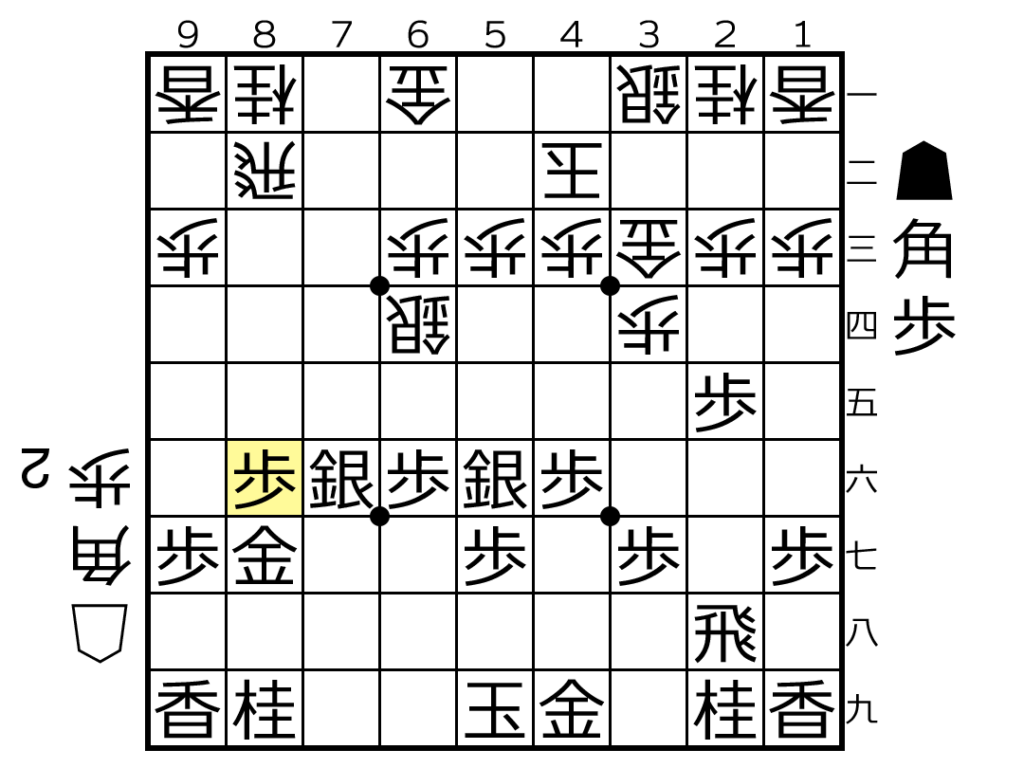

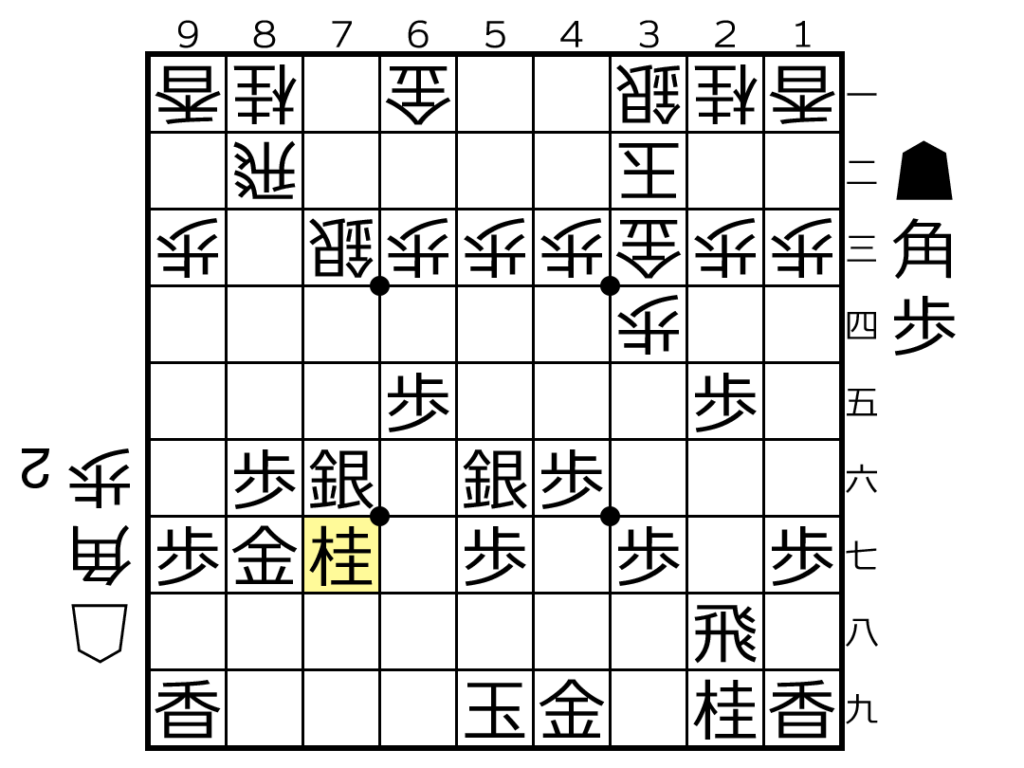

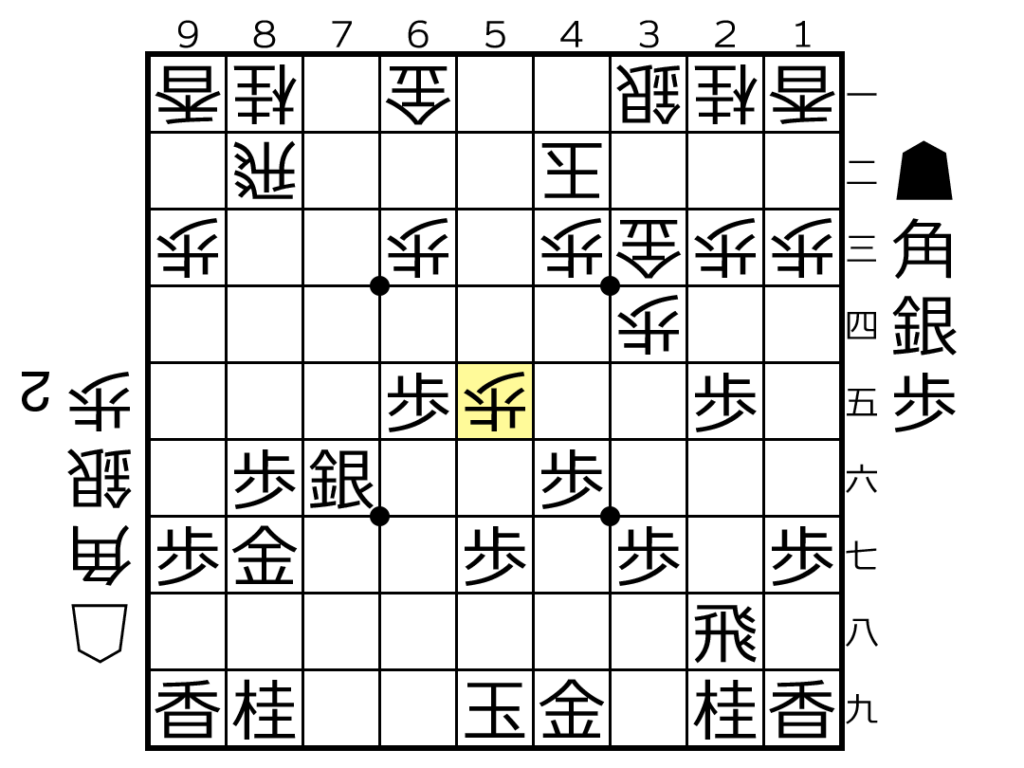

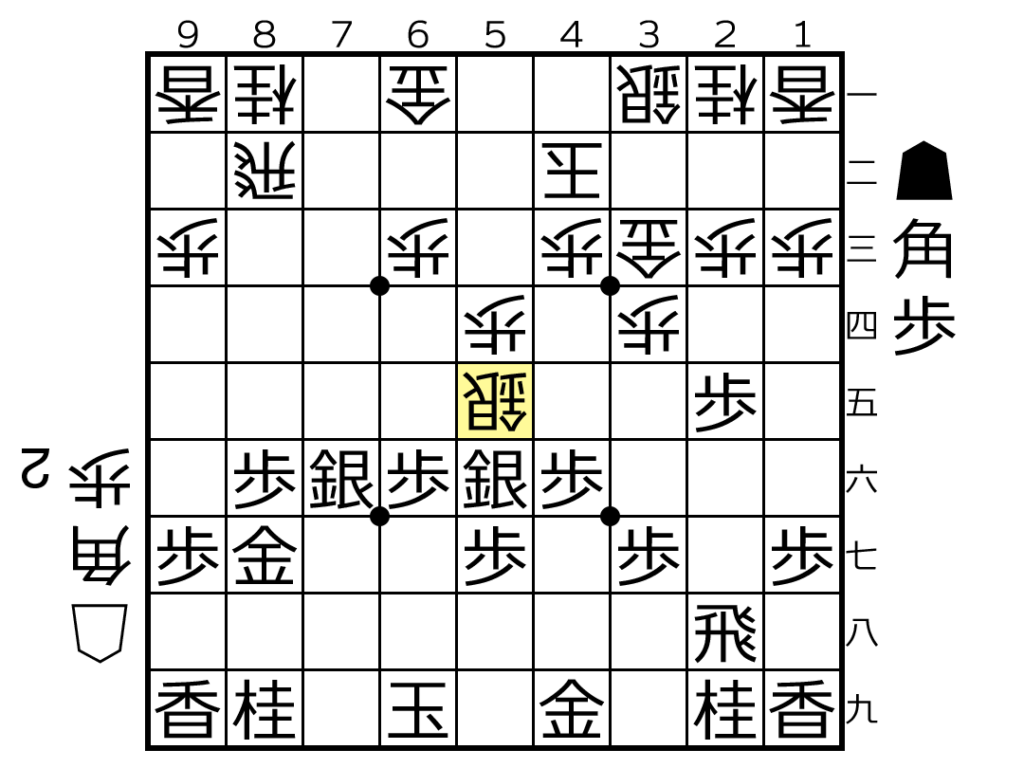

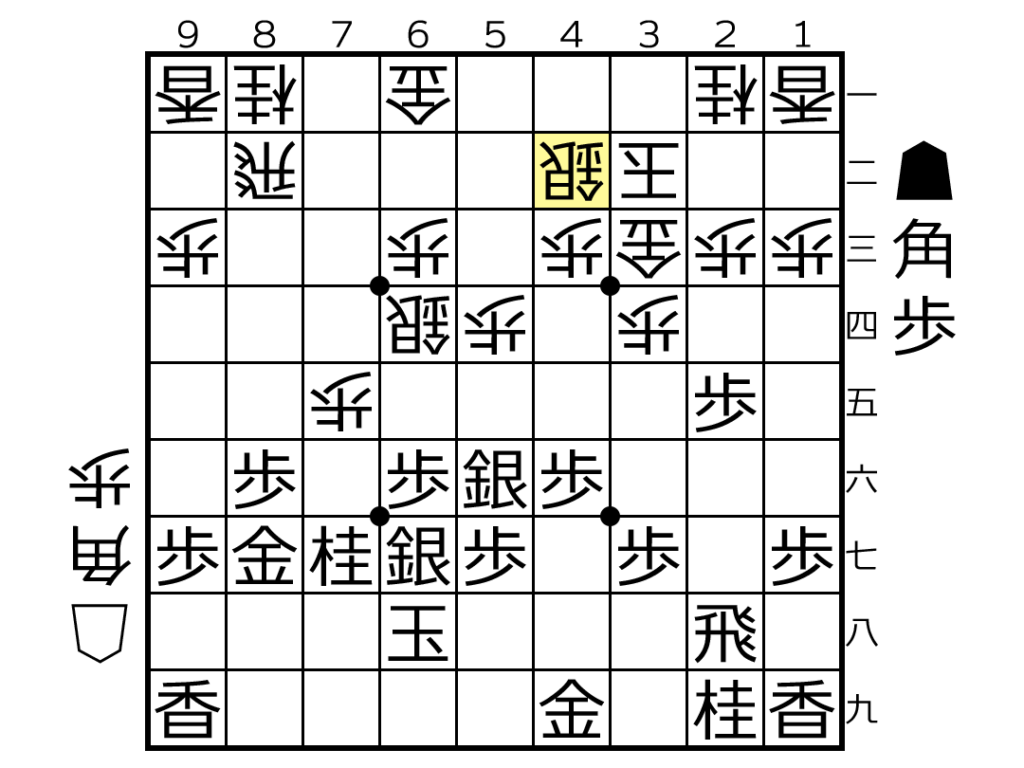

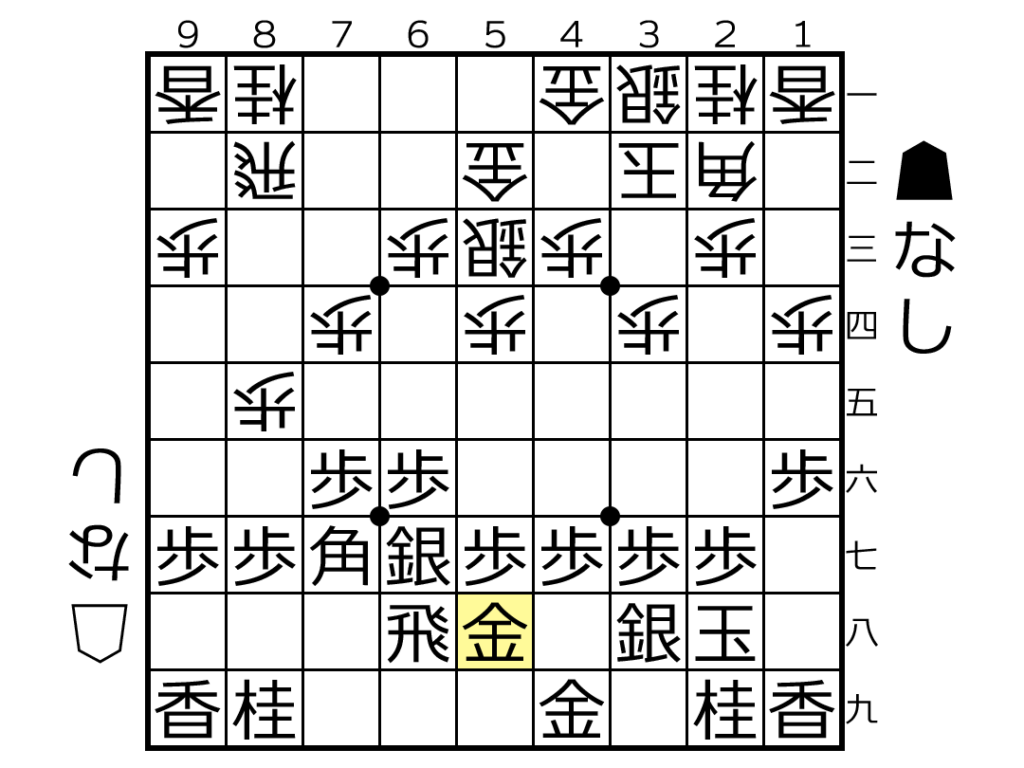

テーマ図Aから

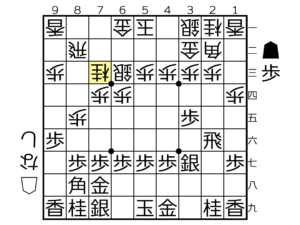

▲66歩 △76歩 ▲同銀 △86歩 ▲同歩 △同飛 ▲87金 △82飛 ▲86歩 (第1-9図)

▲66歩は銀交換を避けた手ですが、7,8筋の歩を交換されて先手陣が大きく歪むので妥協した感じは否めません。

第1-9図は既に後手模様良しですが、次の1手が大切でこれを逃すと途端に難しくなります。

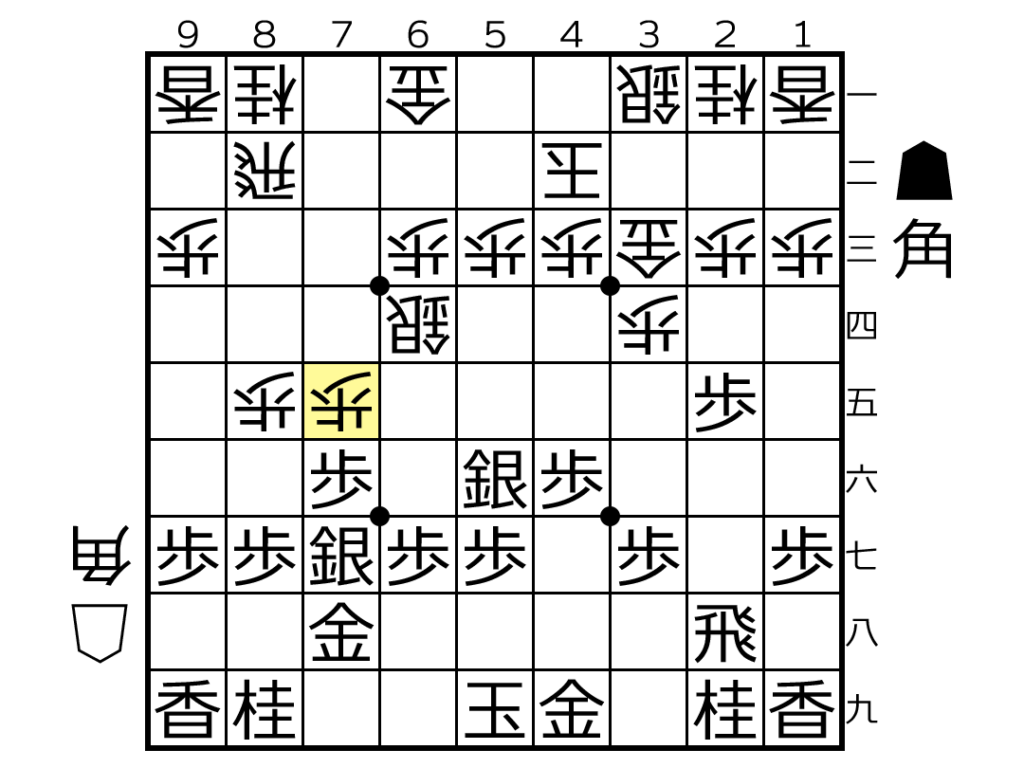

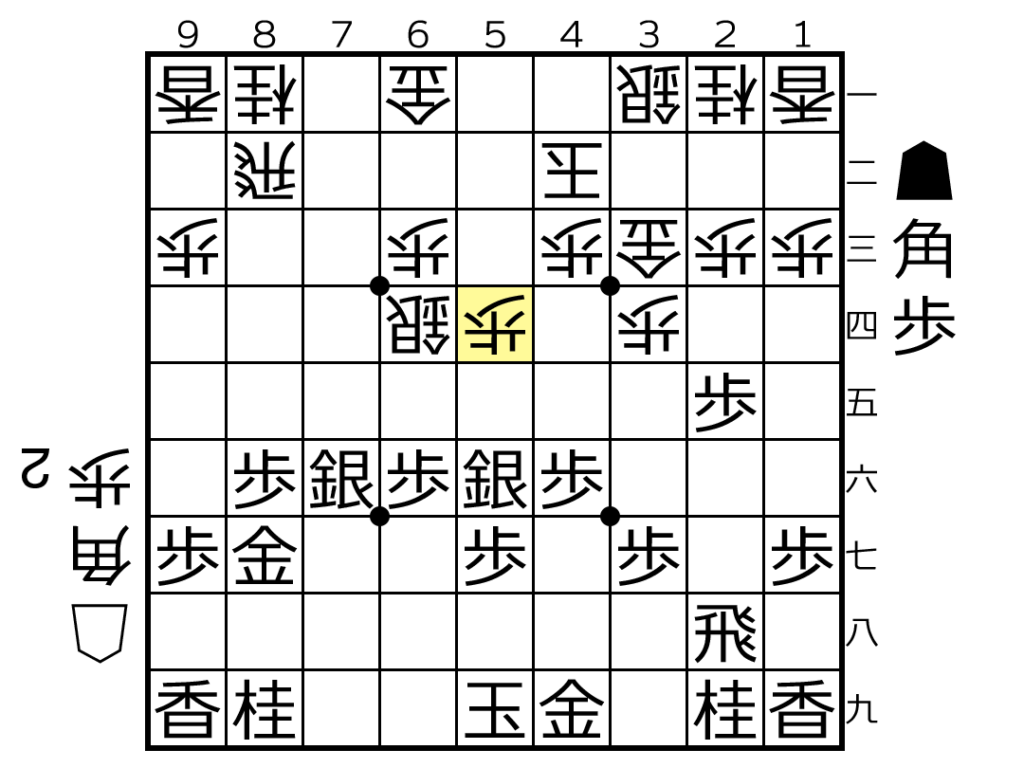

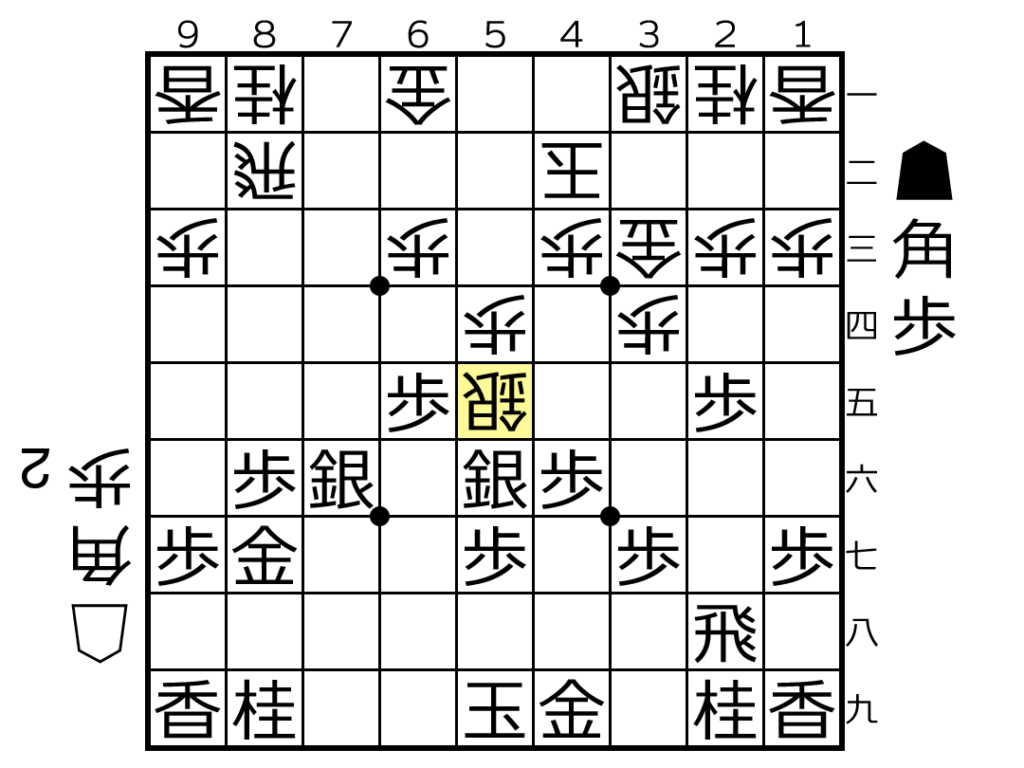

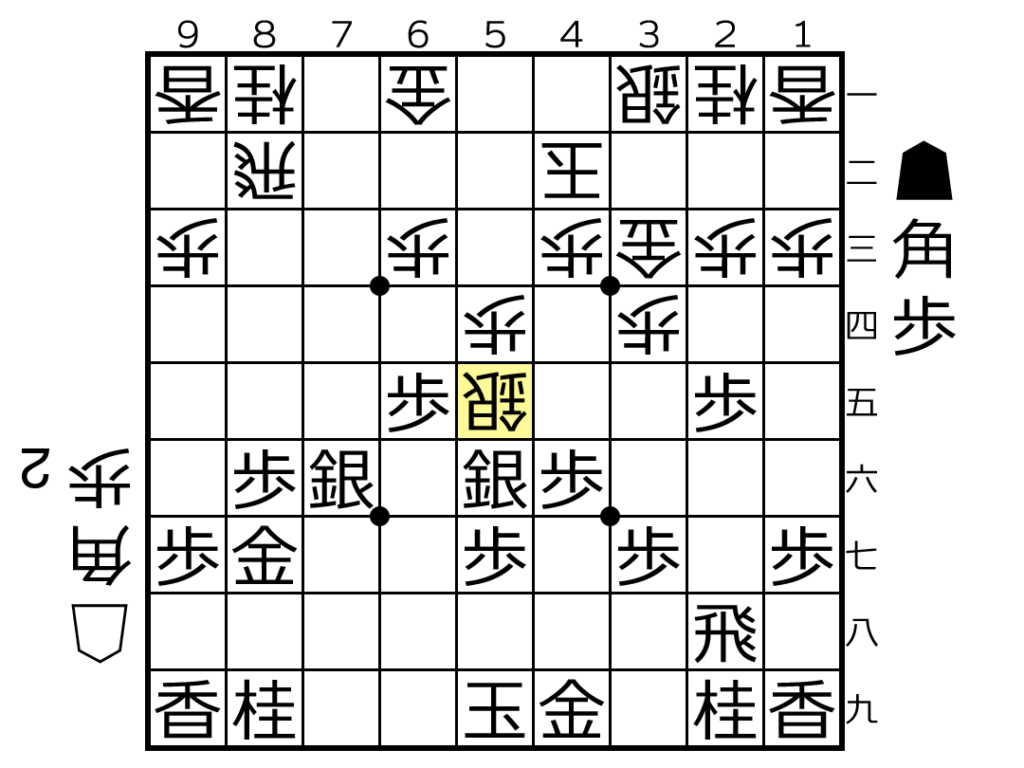

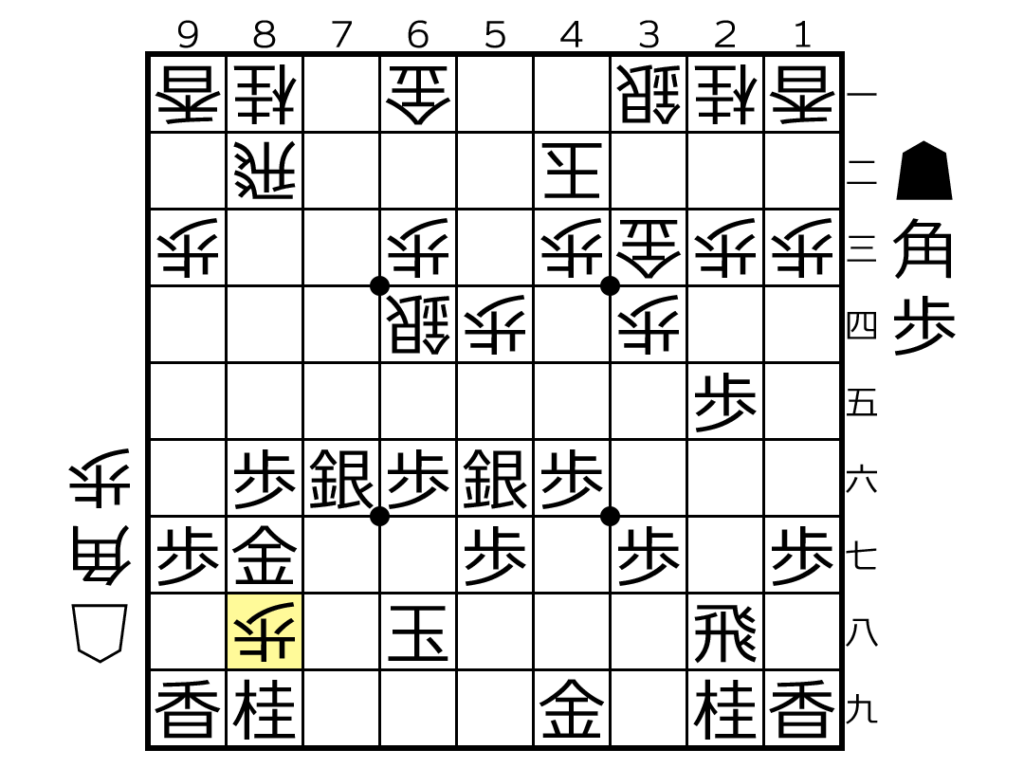

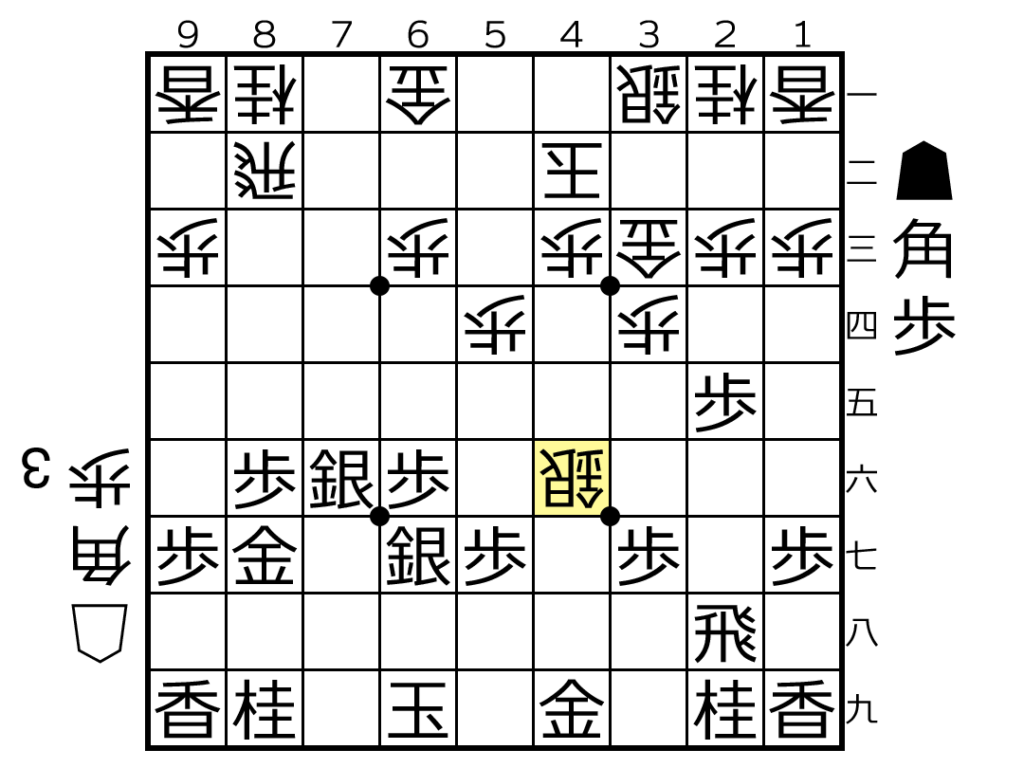

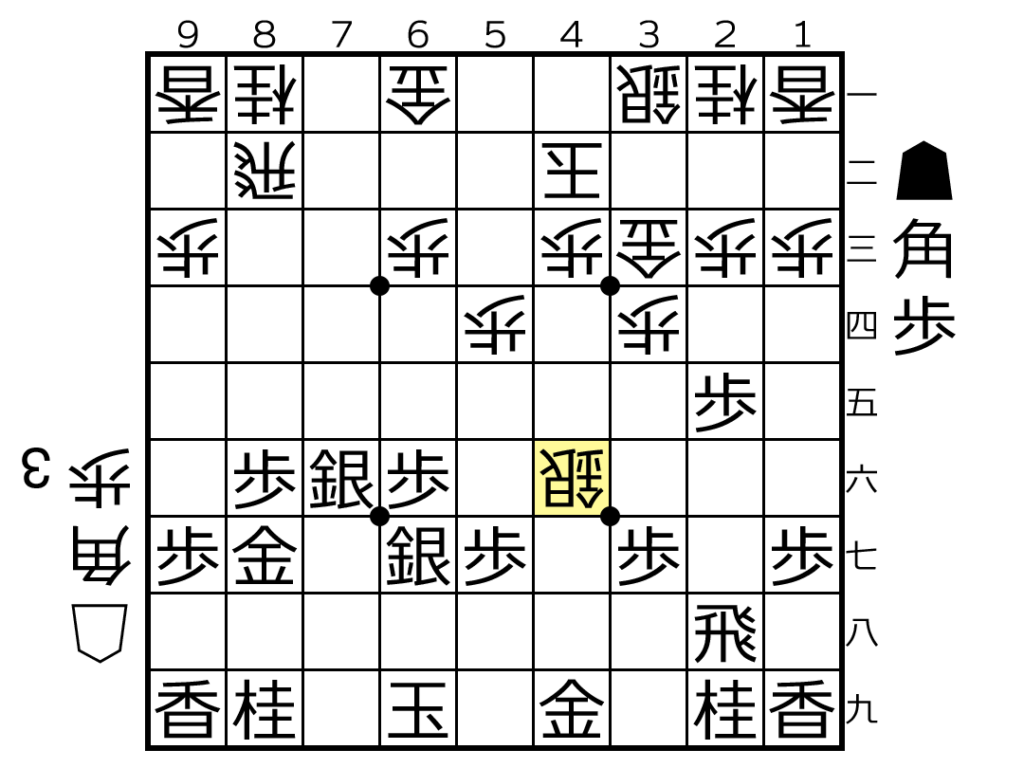

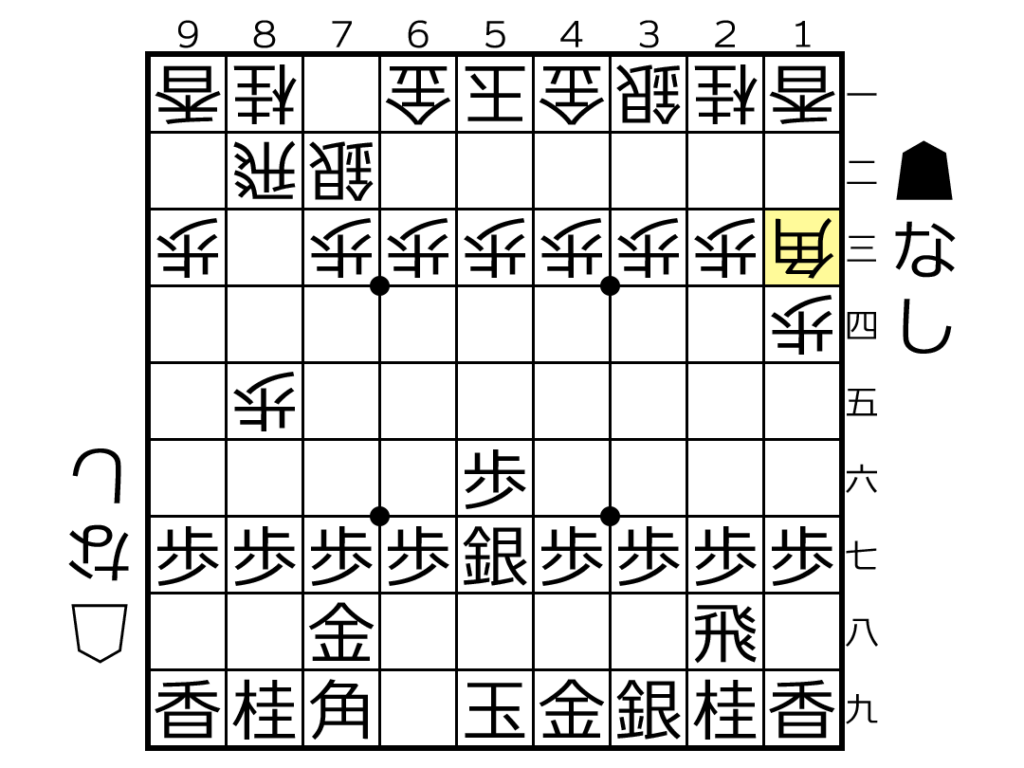

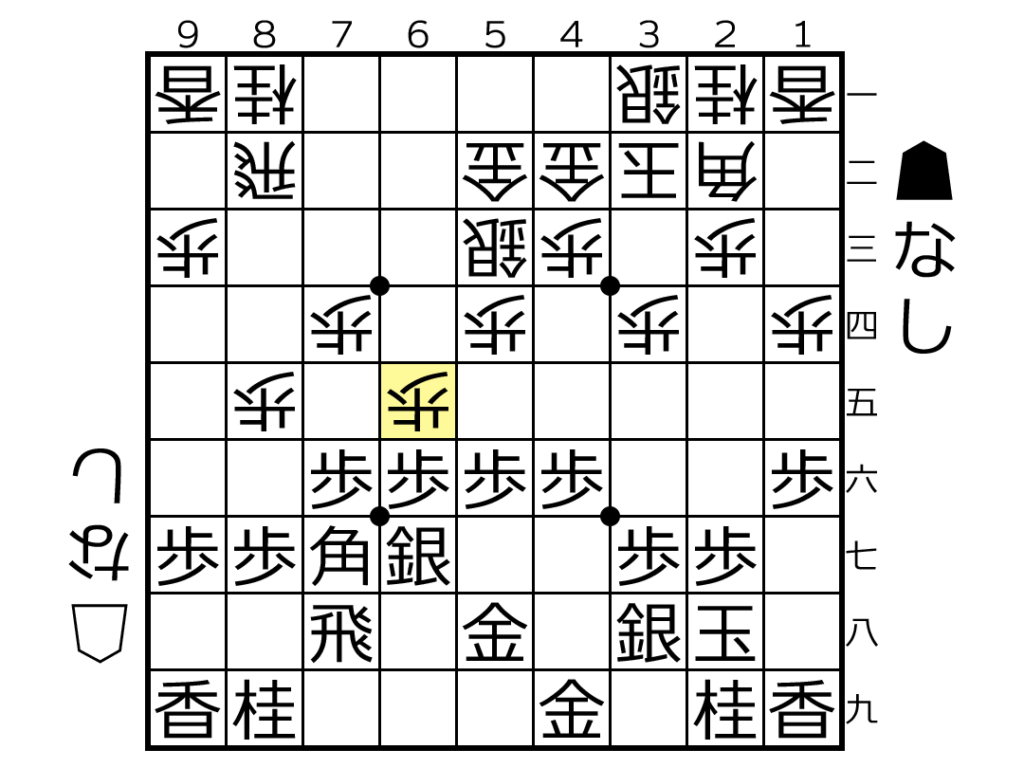

第1-9図から

△54歩 (第1-10図)

△54歩が絶対の一手です。

代えて△32玉はすかさず▲65歩と突かれて以下、△73銀▲77桂となった局面は先手に「厚み」の主張ができます。

後手はこの6~8筋の厚みを崩すのには繊細な手順が必要で、軽い手ではたちまち跳ね返されてしまいます。

また先手からは▲66角と据える手が絶好で、以下▲37桂~▲45桂という展開は33金型を咎められており、これを受けきるのは至難の業です。

したがって△54歩は必要不可欠です。

△54歩に対して▲65歩と来るのは、待ってましたと△55銀とぶつけます。

以下▲同銀△同歩となった局面は△66角や△56歩の傷があり、左の金銀が全く働かない展開となりそうでとても先手はまとめきれません。

さて△54歩と突かれた第1-10図では、実は先手の指し手が非常に難しいのです。

やりたいのは▲36歩〜▲37桂〜▲45桂ですが、△37角の王手飛車を避けて、1回は玉を動かす必要があります。

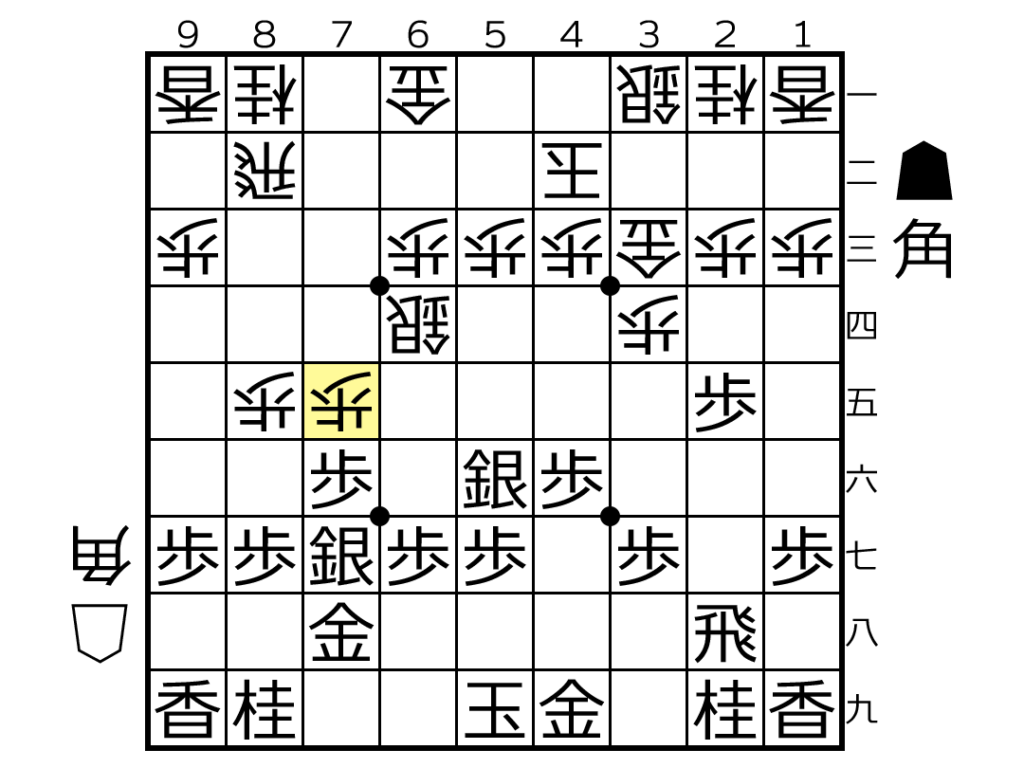

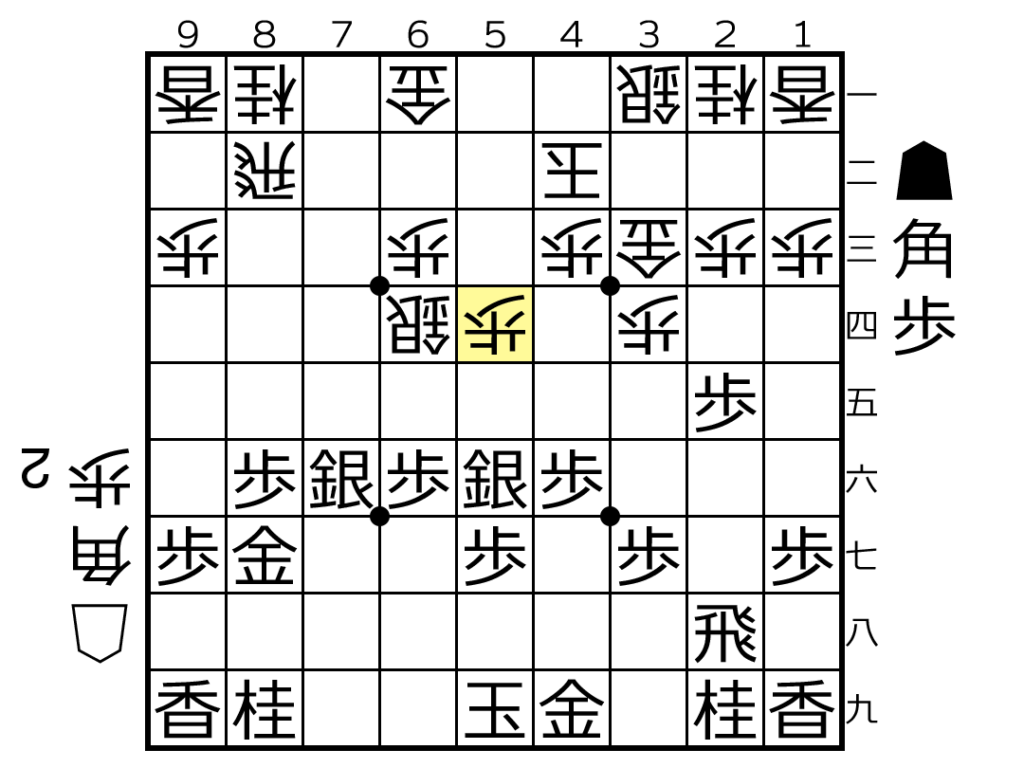

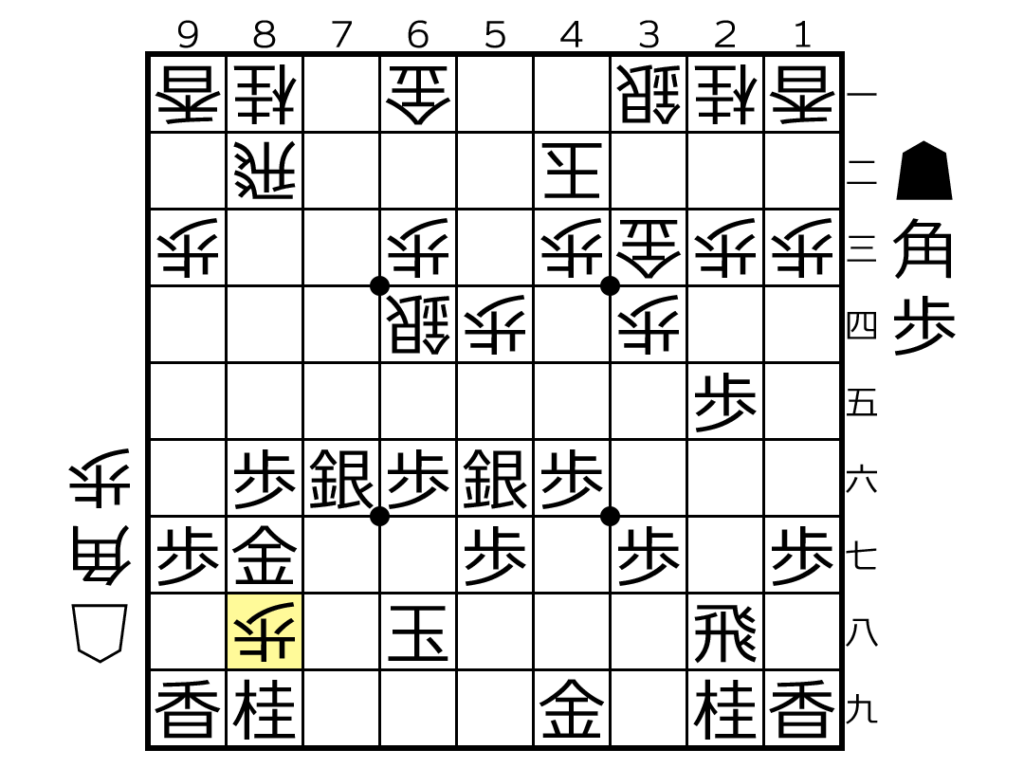

▲68玉が最も自然ですがこれには△88歩と動きます。

以下▲同金△86飛▲87金△82飛▲86歩△88歩で千日手模様

先手がこれを打開するのは不可能でしょう。

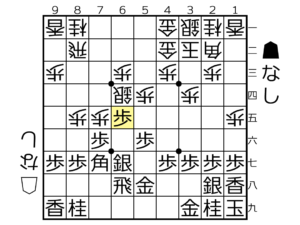

▲69玉は△88歩なら▲同飛で踏ん張る狙いですが、今度は△55銀が利きます。

▲同銀△同歩はやはり収集困難なので▲67銀右と引きますが、そこで△46銀が先手で入ります。

これは▲69玉が祟っており、上図となっては後手十分です。

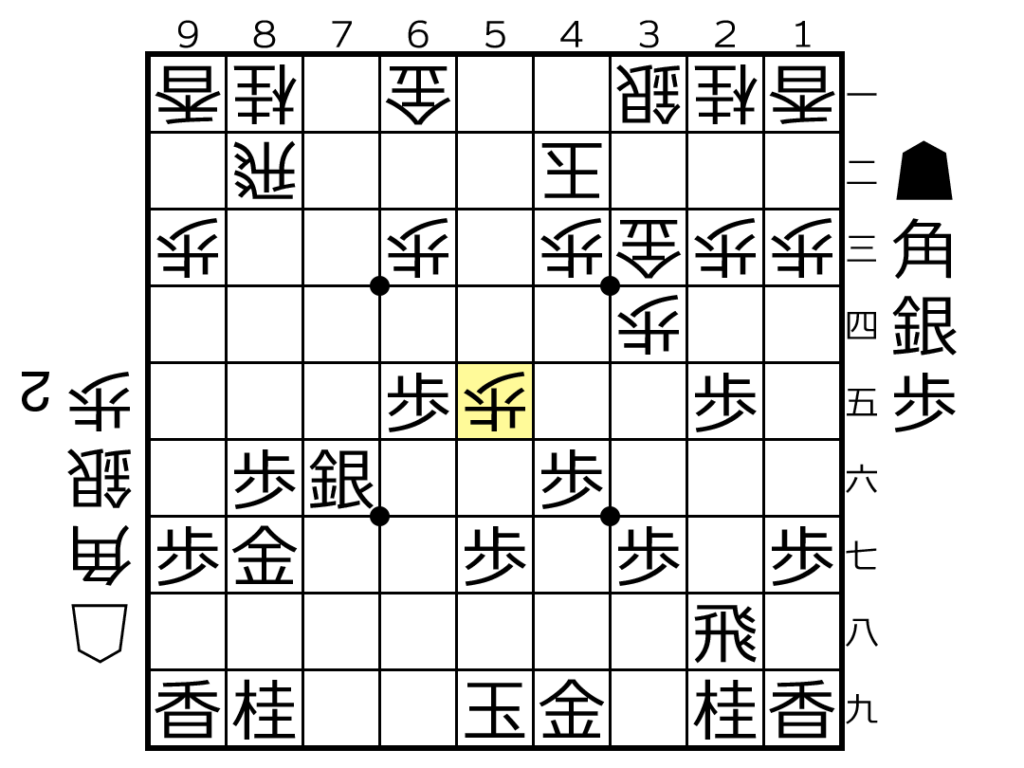

△88歩を避けつつ後手玉への反撃を目論む▲77桂を本譜とします。

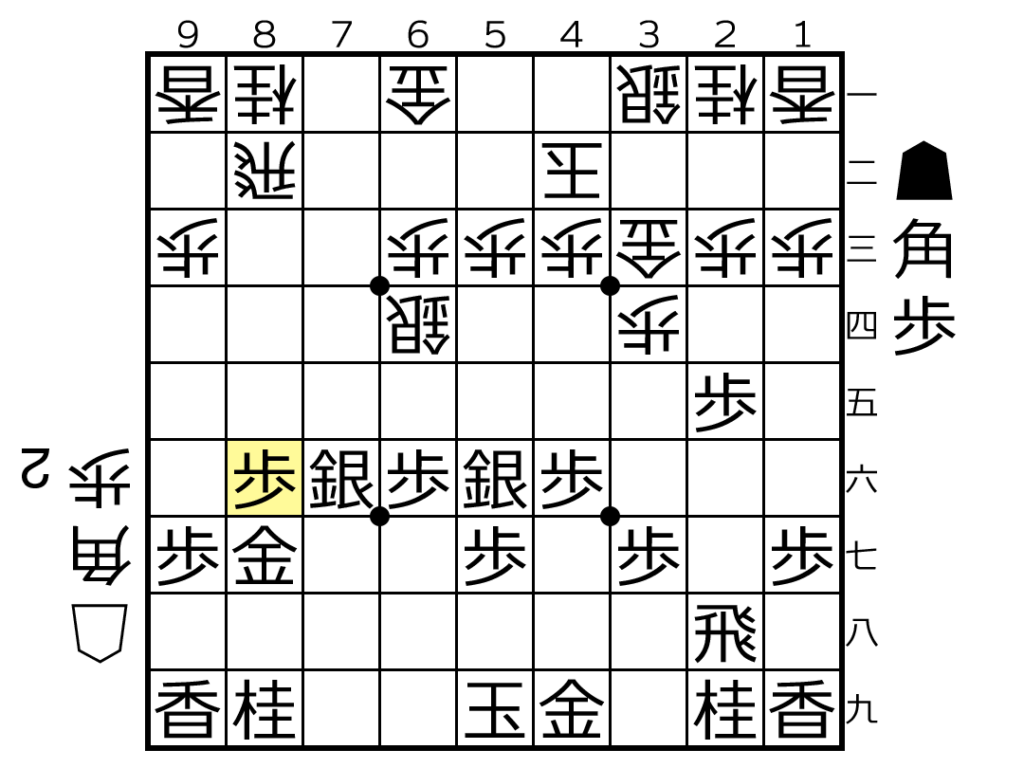

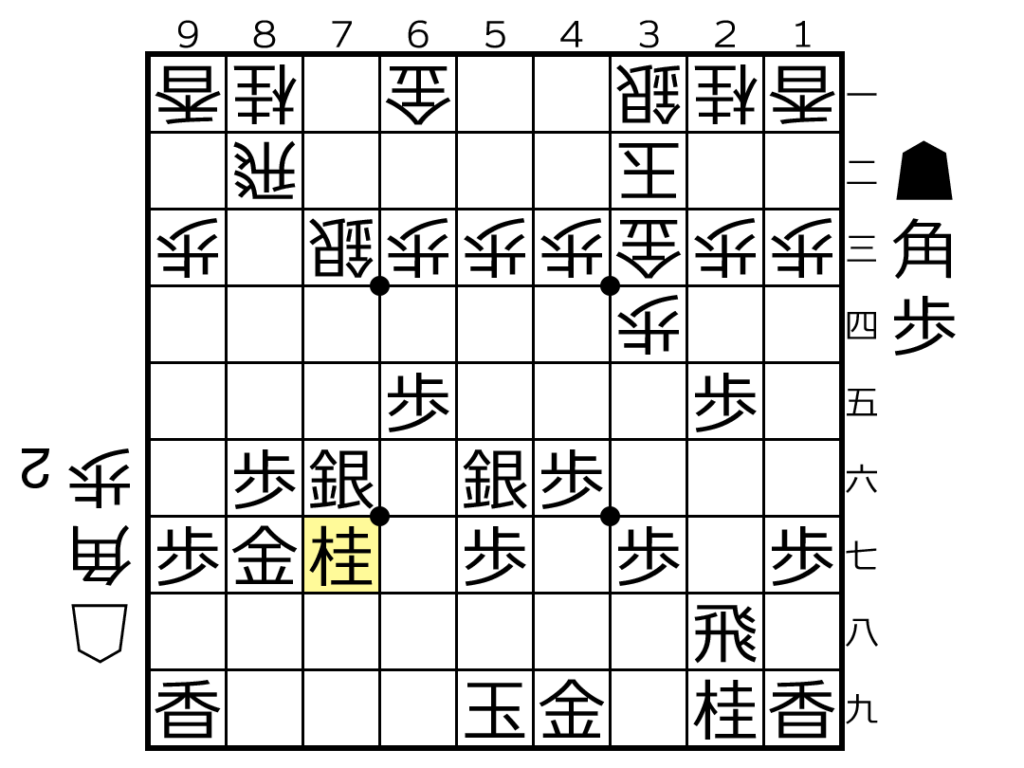

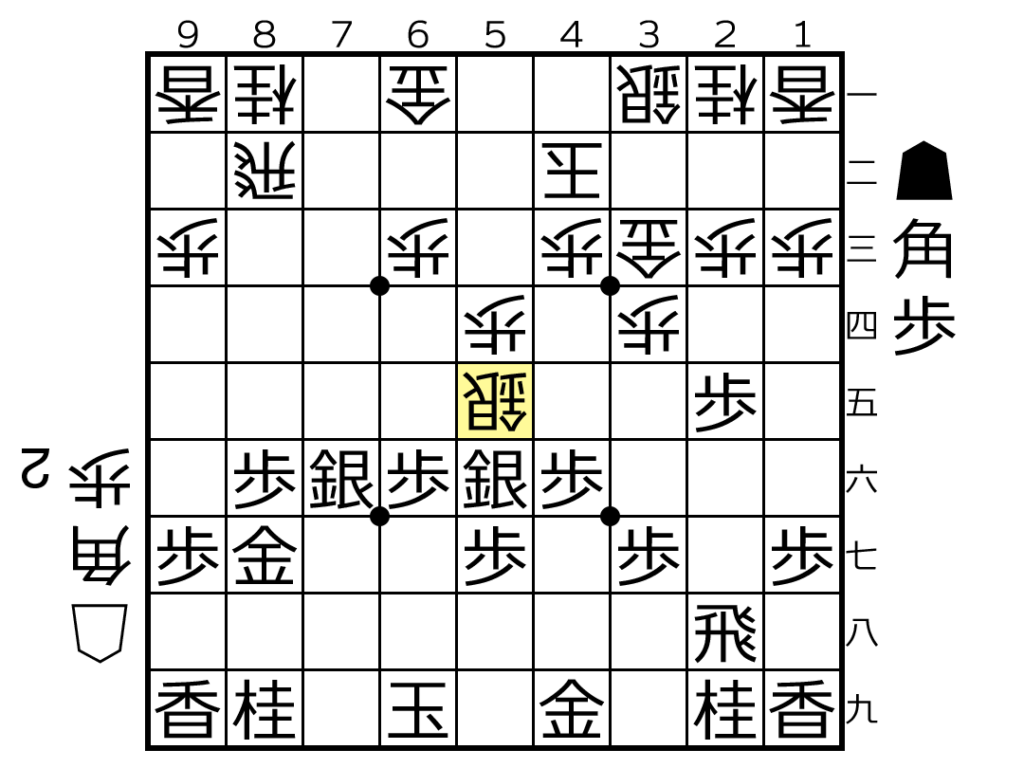

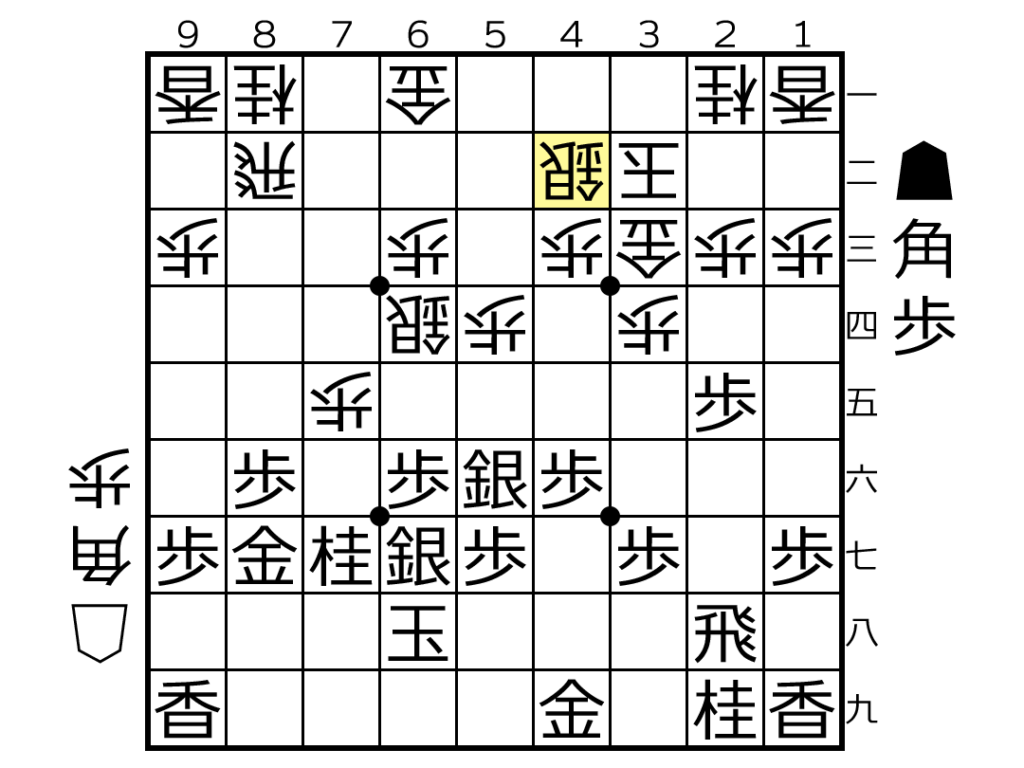

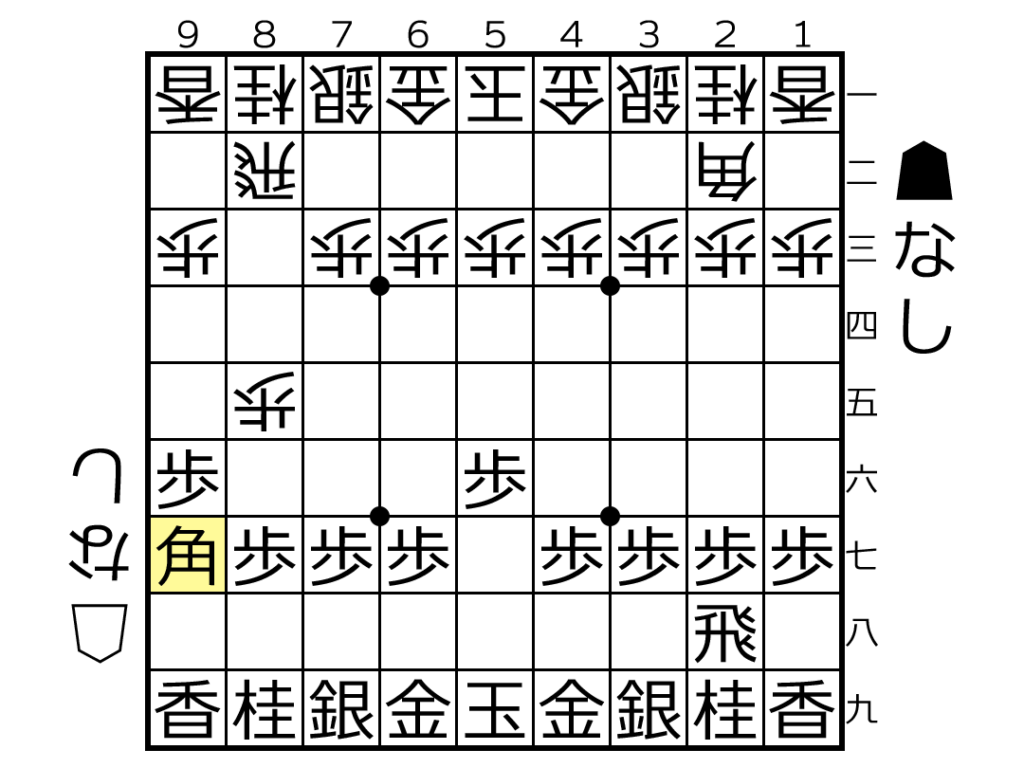

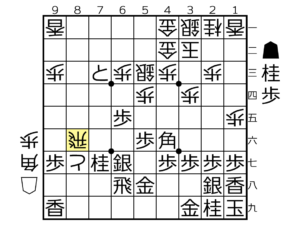

第1-10図から

▲77桂 △32玉 ▲68玉 △75歩 ▲67銀 △42銀 (結果図)

▲68玉に桂頭を押さえてから陣形を引き締めて結果図

後手陣はかなり安定しているのに対して先手陣はばらばらで攻め形も作れていません。

後手有利と言える差かどうかは難しいですが、①△88歩▲同金△86飛②△55歩▲47銀△54角 ③△55銀▲47銀△76歩のように攻め筋が豊富にある後手が勝ちやすい展開でしょう。

テーマ図Aから (1)▲66歩は、後の△54歩が好手で後手が模様の良さを保ったまま進められます。

↓次回の記事

コメント